10 космических технологий, которыми вы пользуетесь в обычной жизни

Космос и всё связанное с ним порой кажется чем-то далёким и фантастическим. Но на деле космические технологии гораздо ближе к Земле: многие из них выглядят совершенно по-земному, а некоторыми вы пользуетесь каждый день, даже не задумываясь об их происхождении. Собрали 10 самых интересных примеров привычных технологий, которые пришли из космической сферы.

Солнечные панели

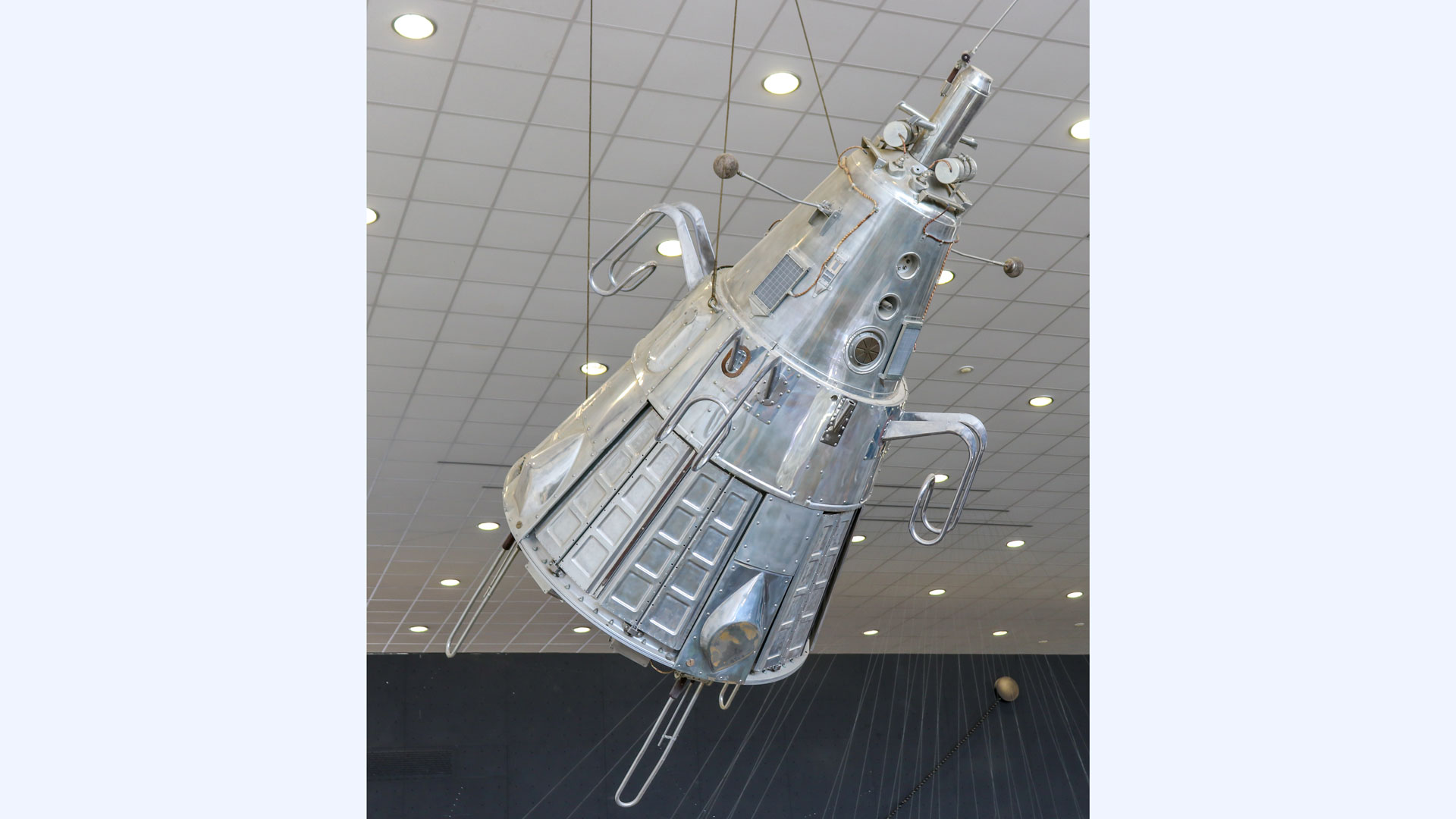

Формально первые солнечные элементы были представлены для коммерческого использования в 1955 году компанией Western Electric. Но из-за дороговизны и низкой производительности (КПД около 6%) они не стали популярными. Первые серьёзные шаги на пути к современному виду ими были сделаны только в конце 1950-х в рамках космической программы. Запущенный на орбиту «Спутник-3», разработанный в СССР, оснащался таким источником питания, подключённым к радиопередатчику.

КПД современных солнечных панелей приближается к 30%. Они широко используются как в промышленности, так и в частном строительстве в качестве альтернативы традиционным источникам энергии. Кроме того, выпускается множество компактных моделей для зарядки смартфонов, ноутбуков и другой цифровой техники вдали от цивилизации.

GPS-навигация

Эта функция используется повсеместно, и не только в специальном навигационном оборудовании. Спутниковый модуль есть в любом современном смартфоне: с его помощью вы всегда можете сориентироваться в незнакомой части города или проложить маршрут с голосовыми подсказками. А владельцам умных часов он помогает отслеживать длительность и скорость движения во время пробежки.

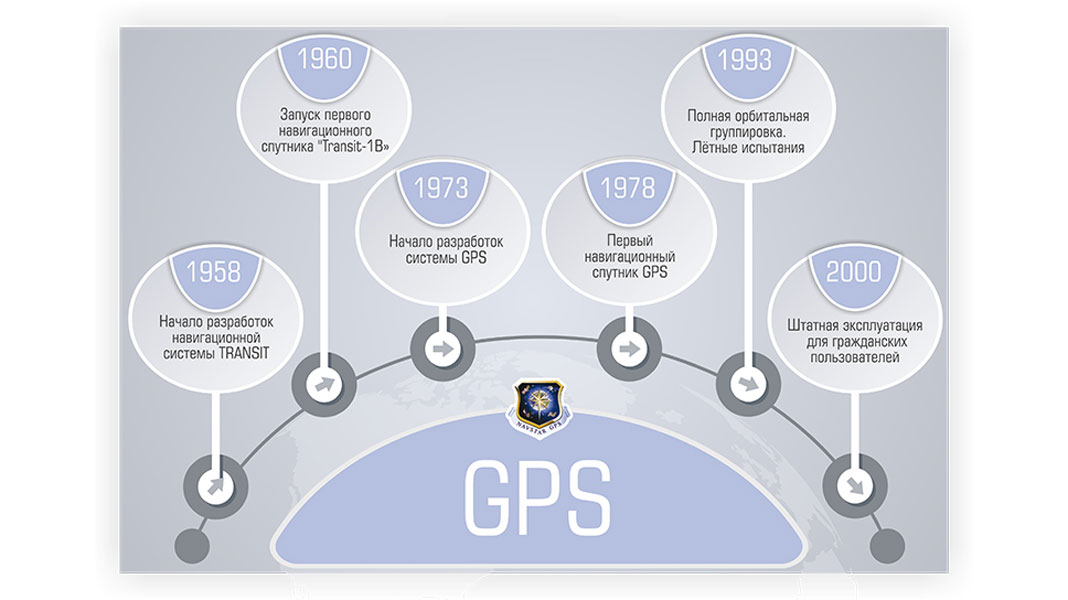

В XXI веке технология Global Positioning System (GPS) воспринимается как что-то само собой разумеющееся, но начиналось всё как орбитальный проект для нужд Министерства обороны США. Разработка системы навигации началась ещё в 1973 году, первый спутник был запущен спустя пять лет, а первая работоспособная версия GPS появилась лишь в середине 1990-х. И только в 2000 году был открыт общий доступ к высокоточным навигационным данным. Ими вы и пользуетесь сейчас, когда открываете «Яндекс Карты», Google Maps и другие похожие программы.

Вся система держится на работе 32 спутников, находящихся на земной орбите на высоте около 20 000 километров над поверхностью планеты. Каждый из них постоянно транслирует данные о своём местоположении и времени передачи сигнала, поэтому любое устройство с GPS-приёмником может «увидеть» спутники в любой момент. Определив расстояние хотя бы до трёх ближайших спутников, гаджет при помощи трилатерации вычисляет свои точные координаты.

GPS не единственная на сегодняшний день система спутниковой навигации. У неё уже есть три альтернативы, разработанные разными странами: это российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская Beidou. Чтобы смартфоны или другие устройства поддерживали связь с разными спутниками, в них должен быть установлен соответствующий модуль. Обычно его наличие указывается прямо в списке характеристик на сайте производителя.

Лидары

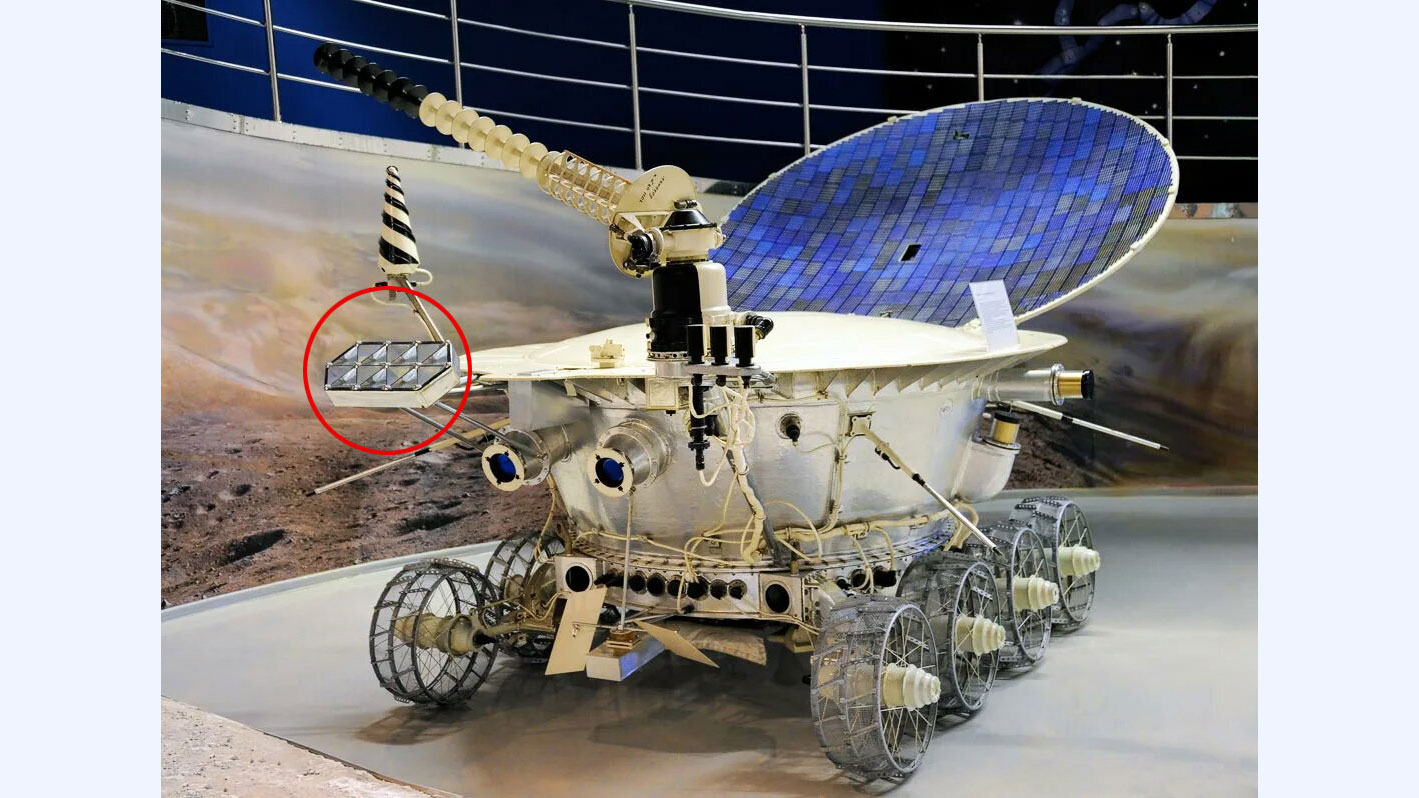

Технология Light Detection and Ranging, или LIDAR, используется для точного определения расстояния. Приборы на её основе «стреляют» световыми волнами и замеряют время их возвращения после отражения от объекта. Своё начало они берут в конце прошлого века — именно тогда технологию начали использовать в лунной программе. К примеру, прототип лидара был установлен на советском «Луноходе-1».

В красном кружке — уголковый отражатель, ставший предшественником лидара.

В наше время лидары активно используются в самых разных бытовых устройствах. Например, роботы-пылесосы используют их для навигации в квартире, определяя препятствия на своём пути. А в смартфоны такие модули встраивают для быстрой фокусировки на объекте съёмки, точной настройки глубины резкости фотографии или для построения трёхмерных моделей. Последнее может пригодиться при работе с программами для перепланировки комнаты.

Флагманские роботы-пылесосы, на которые стоит обратить внимание в 2025 году

Бесконтактные термометры

На изобретение удобного и безопасного медицинского прибора учёных натолкнули снимки, сделанные космическим телескопом IRAS в инфракрасном диапазоне. На основе используемой им технологии в 1991 году был создан термометр Diatek Model 7000, который почти моментально определял температуру тела по барабанной перепонке. Благодаря этой особенности прибору удавалось избегать контакта со слизистыми оболочками, что помогло снизить возможность перекрёстного инфицирования. Кроме того, врачам стало проще измерять температуру у новорождённых, тяжелобольных или недееспособных пациентов.

В своей работе инфракрасный термометр опирается на базовые законы физики. Как известно, в любом теле с температурой выше абсолютного нуля происходит движение молекул — чем выше температура, тем быстрее. При перемещении в пространстве они испускают инфракрасное (или, как его ещё называют, тепловое) излучение — именно поэтому мы способны чувствовать тепло, даже не прикасаясь к его источнику. Встроенный в термометр рабочий элемент фиксирует это излучение, преобразует его в электрический сигнал и переводит в понятные градусы.

Как правило, все ИК-термометры откалиброваны под нормальную температуру тела здорового человека — 36,6 °C. Если инфракрасное излучение показывает превышение этого параметра, устройство фиксирует отклонение и на основе полученных данных отображает реальные цифры. Недорогие модели иногда приходится калибровать вручную: производители обычно указывают это в инструкции.

Матрицы для цифровых фотоаппаратов

Большинство современных камер, как отдельных, так и в составе смартфонов, оснащаются CMOS-матрицей. Как и в случае с GPS, покупатели техники просто привыкли к тому, что это работает, но мало кто интересуется историей создания технологии. А она тем временем тоже пришла на рынок из космоса.

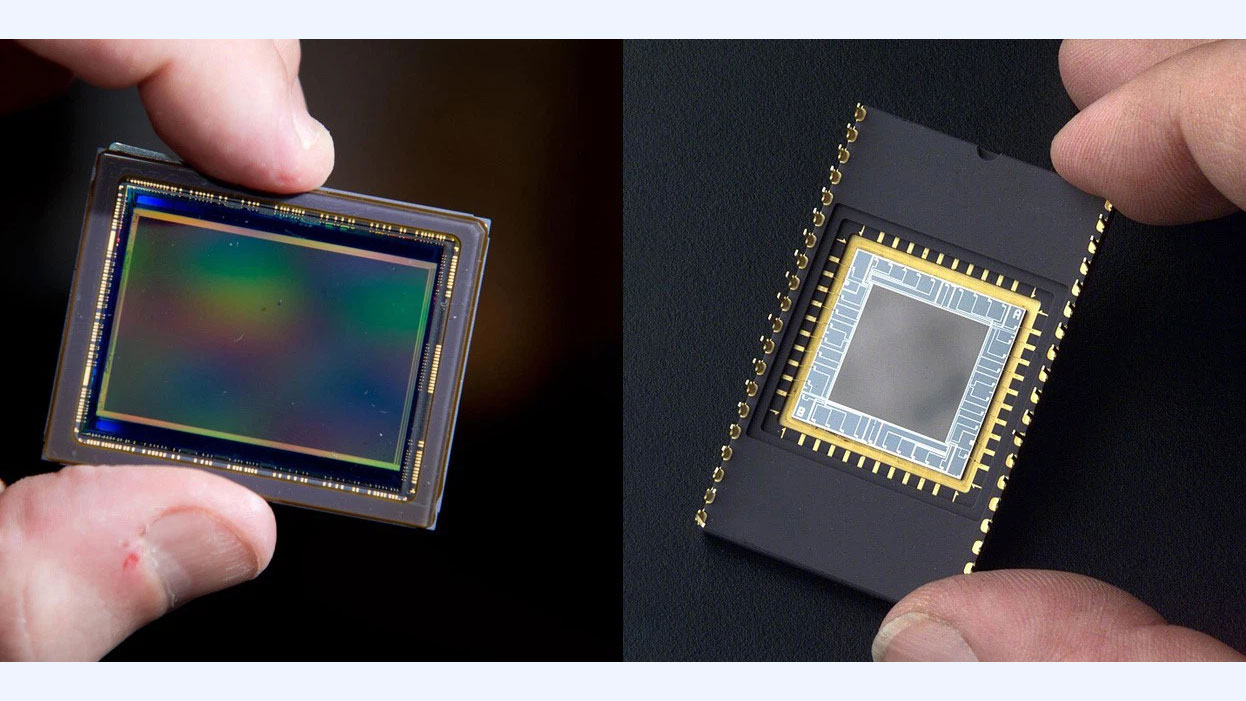

В начале 1990-х лаборатории NASA потребовалась замена популярным в то время CCD-матрицам: они использовались в камерах повсеместно, однако были дорогими и сложными в производстве. Результатом исследований стал датчик изображения, «потомки» которого сейчас распространены во всём мире.

Слева — датчик CMOS, справа — CCD. Первый намного дешевле в производстве и потребляет меньше энергии, что и сделало его популярным.

Главная особенность технологии заключается в том, что все компоненты для захвата изображения встроены прямо в матрицу. Это делает конструкцию более компактной и упрощает процесс производства камер. Первые поколения таких сенсоров уступали конкуренту по качеству съёмки, но в 2008 году компания Sony представила технологию Exmor, исправив большую часть «детских болезней» CMOS. С тех пор цифровые CCD-«мыльницы» начали постепенно покидать рынок: на их место пришли мобильные камеры и любительские беззеркальные модели.

Ноутбуки

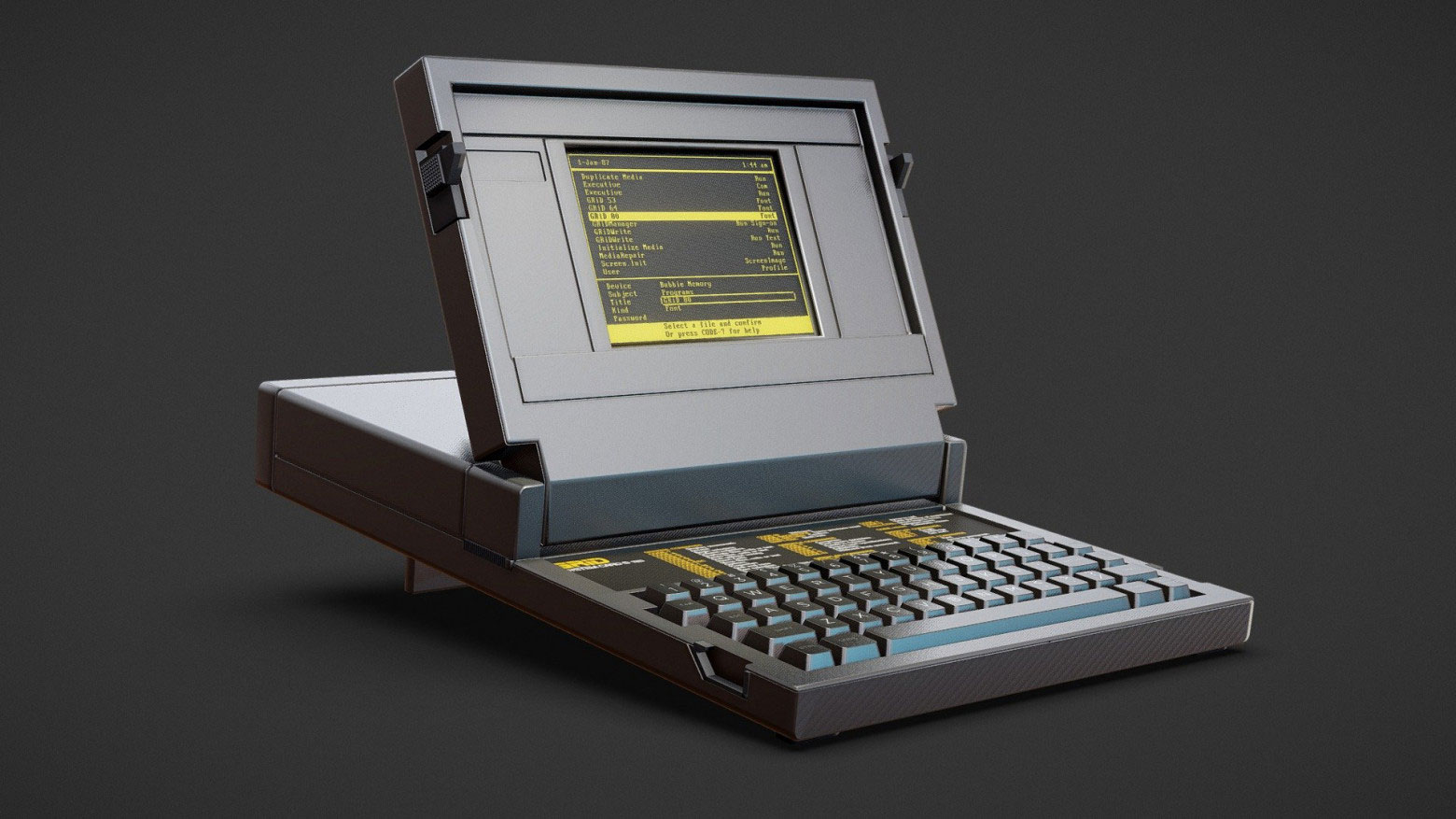

В 2025 году ноутбуки весом около килограмма — обычное дело, но так было не всегда. Первые портативные компьютеры, созданные в начале 1980-х, были в 10 раз тяжелее, от батареи работали очень недолго, а по размерам напоминали «пузатые» чемоданы. Поэтому большинству покупателей было проще купить традиционную связку из системного блока и монитора.

Подтолкнул индустрию, пусть и не напрямую, заказ NASA на производство компактного и мобильного ноутбука для нужд астронавтов. Устройство под названием GRiD Compass 1101 получило актуальный на тот момент процессор Intel 8086 и корпус весом «всего» 5 кг. Для своего времени это были инновационные характеристики.

По меркам домашних компьютеров новинка была слабовата. Но использованные при её создании технологии и наработки, включая привычный нам плоский дисплей, в дальнейшем получили развитие в сериях потребительских моделей. Можно сказать, что он стал прародителем появившихся позднее IBM-совместимых моделей.

Не только электроприборы

Космические технологии можно встретить и на далёком от электроники бытовом уровне. Вот несколько самых известных примеров:

- Терапевтический костюм «Адели». Эта российская разработка используется для реабилитации детей с нарушениями осанки и двигательной активности церебрального происхождения. Его прототипом стал костюм «Пингвин», созданный для имитации силы тяжести при нахождении в невесомости, чтобы компенсировать космонавтам потерю мышечного тонуса.

- Матрасы и подушки с эффектом памяти. Их наполнитель изготавливается из вспененного полиуретана, способного принимать форму тела под воздействием давления и тепла. Этот материал был разработан NASA для набивки противоперегрузочных кресел космонавтов.

- Застёжка-липучка. Её придумал ещё в 1940-х годах Жорж де Местраль для бытового использования, но широкого распространения она тогда не получила. Зато ей заинтересовались космические агентства, оценив удобство застёгивания элементов скафандра. И уже после «обкатки» в космосе она стала популярна во всём мире.

- Сублимированная еда. Сублимация — это процесс, при котором продукты замораживаются в вакууме, а затем высушиваются. После этого они могут храниться очень долго, сохраняя большую часть полезных веществ. Сублимированные продукты стали для космонавтов альтернативой консервированным в 1970-х. Они до сих пор широко используются в российской космической программе, но и в рознице их можно найти без особых проблем.