Как ядерная бомба помогла создать «машину времени»

История атомной бомбы — это история о разрушительной силе, изменившей мир. Однако те же научные изыскания, что привели к созданию оружия массового уничтожения, подарили человечеству один из самых точных инструментов для познания древности. Рассказываем, как гонка вооружений времён Второй мировой войны запустила настоящие «атомные часы», ставшие незаменимым инструментом археологов, криминалистов и геологов.

Манхэттенский проект: колыбель научного прорыва

В разгар Второй мировой войны правительства США и Великобритании запустили сверхсекретную программу под кодовым названием «Манхэттенский проект». Его главная цель была неотложной и пугающей: создать атомное оружие, прежде чем это успеет сделать нацистская Германия. Проект собрал тысячи лучших учёных, огромные промышленные мощности и военные ресурсы, чтобы в кратчайшие сроки решить беспрецедентную задачу.

Исследователи сфокусировались на изучении явления радиоактивности, изотопов и ядерных реакций. Страх перед вражеской бомбой стал мощным катализатором, который позволил науке сделать гигантский скачок: исследования в области ядерной физики ускорились в десятки раз.

От оружия к древностям

Одним из ведущих учёных в Манхэттенском проекте был американский физико-химик Уиллард Либби. С 1941 по 1945 год он работал над одной из ключевых задач — разработкой метода разделения изотопов урана, необходимого для создания бомбы. Эта работа дала ему глубокое понимание химии изотопов и ядерных процессов.

Именно эти знания, полученные в военных целях, легли в основу его будущего открытия. Сразу после войны Либби с удивительной гибкостью переключился на изучение изотопов в окружающей среде. Он показал, как космические лучи создают в атмосфере изотоп водорода — тритий, и даже разработал метод датирования воды и вина по концентрации этого изотопа. Последнее открытие послужило отправной точкой для исследования, за которое Уиллард Либби был удостоен Нобелевской премии.

Научные открытия редко рождаются на пустом месте. Гений Либби заключался в том, что он смог соединить уже известные, но разрозненные факты в новую, революционную концепцию.

Гипотеза Либби

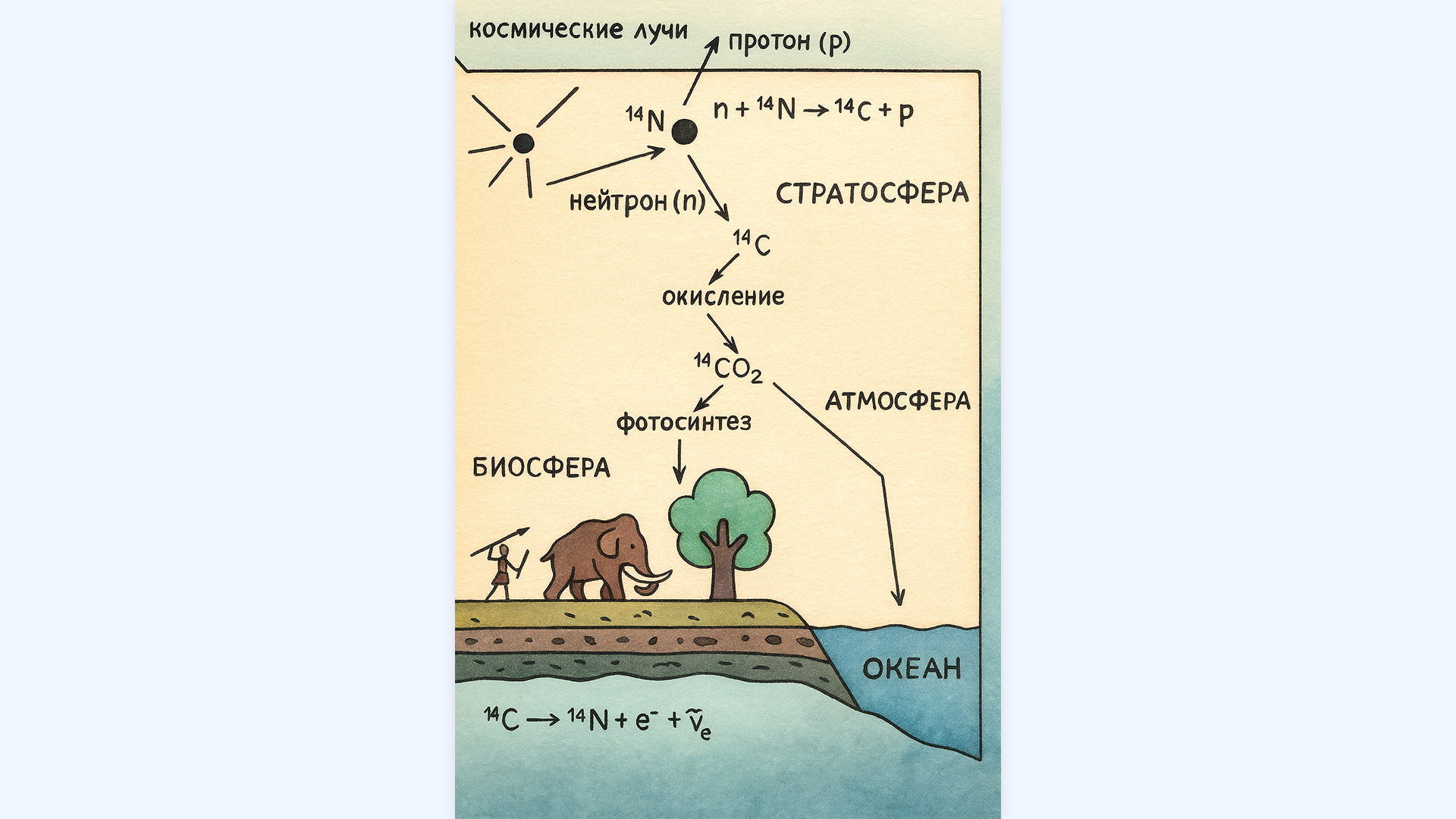

Было известно, что верхние слои атмосферы постоянно бомбардируются космическими лучами, которые создают потоки нейтронов. Также было известно, что атмосфера на 78% состоит из азота. Либби предположил, что нейтроны, сталкиваясь с атомами азота-14 (¹⁴N), должны вызывать ядерную реакцию, в ходе которой образуется радиоактивный изотоп углерода — углерод-14 (¹⁴C). Он сделал вывод, что этот процесс происходит непрерывно, а значит, в атмосфере всегда есть постоянная, пусть и небольшая, концентрация ¹⁴C.

После этого Либби осознал, что радиоактивный углерод-14, подобно обычному углероду, соединяется с кислородом, образуя углекислый газ. Растения поглощают его в процессе фотосинтеза, а затем животные получают его, поедая растения. Таким образом ¹⁴C становится частью всех живых организмов на планете.

Схема попадания радиоактивного углерода в живые организмы.

Ключевая идея заключалась в следующем: пока организм жив, он постоянно обменивается углеродом с окружающей средой, и соотношение радиоактивного ¹⁴C и стабильного ¹²C в его тканях остаётся постоянным, равным атмосферному. Это состояние динамического равновесия — основа всего метода.

Когда начинается распад

Как только организм умирает, обмен углеродом прекращается. С этого момента количество ¹⁴C в его останках может только уменьшаться. Радиоактивный изотоп начинает распадаться с известной и постоянной скоростью. Этот предсказуемый распад превращает останки в своего рода «атомные часы», которые запускаются в момент смерти.

Смерть становится точкой отсчёта, «кнопкой сброса», которая фиксирует начальную концентрацию ¹⁴C. Дальнейшее уменьшение его количества становится прямой функцией времени.

Как работает радиоуглеродное датирование

Радиоуглеродный анализ основан на измерении оставшейся концентрации атомов ¹⁴C в органическом образце. Чем их меньше, тем образец старше. Скорость распада определяется периодом полураспада, который для ¹⁴C составляет примерно 5730 лет.

Это означает, что:

- Через 5730 лет в образце останется 50% от исходного количества ¹⁴C.

- Через 11 460 лет (два периода полураспада) — 25%.

- Через 17 190 лет (три периода полураспада) — 12,5% и так далее.

Этот процесс позволяет датировать органические материалы возрастом примерно до 50 000–60 000 лет. Для более древних образцов количество ¹⁴C слишком мало для точного измерения. Изначально учёные измеряли радиоактивность образца, но позже появился более точный метод — ускорительная масс-спектрометрия (AMS), который позволяет напрямую считать число атомов ¹⁴C. Этот метод требует гораздо меньшего количества материала и даёт более точные результаты.

Лёд, следы бактерий и «лица»: что человечество узнало за полвека исследований Марса

Доказательства

Чтобы доказать состоятельность своей теории, Либби и его команда провели серию тестов на артефактах, чей возраст был уже точно известен из исторических источников или по годичным кольцам деревьев (дендрохронология).

Среди проверочных образцов были:

- Древесина из гробницы египетского царя Джосера и погребальной ладьи фараона Сенусерта III.

- Хлеб из Помпей, погребённых под пеплом Везувия в 79 году н. э.

- Льняные свитки Мёртвого моря.

- Древесный уголь из Стоунхенджа.

Результаты оказались поразительно точными: как правило, в пределах 10% от известного возраста. Эта эмпирическая проверка превратила теоретическую концепцию в надёжный научный инструмент. Открытие привело к фундаментальному пересмотру многих исторических дат. Например, анализ показал, что последний ледниковый период в Северной Америке закончился около 11 тысяч лет назад, а не 25 тысяч, как считалось ранее.

В 1960 году Уиллард Либби был удостоен Нобелевской премии по химии. В наградной цитате отмечалось, что премия присуждена «за его метод использования углерода-14 для определения возраста в археологии, геологии, геофизике и других областях науки».

Вслед за радиоуглеродным учёные открыли и другие типы радиоизотопного датирования. В них использовались и более долгоживущие изотопы, такие как уран-238 или калий-40, период полураспада которых составляет более миллиарда лет. Используя датирование по этим изотопам, учёные могут измерять возраст геологических образований на Земле и даже других планетах.

Эхо атомной эры

История радиоуглеродного анализа сделала ещё один парадоксальный виток в середине XX века.

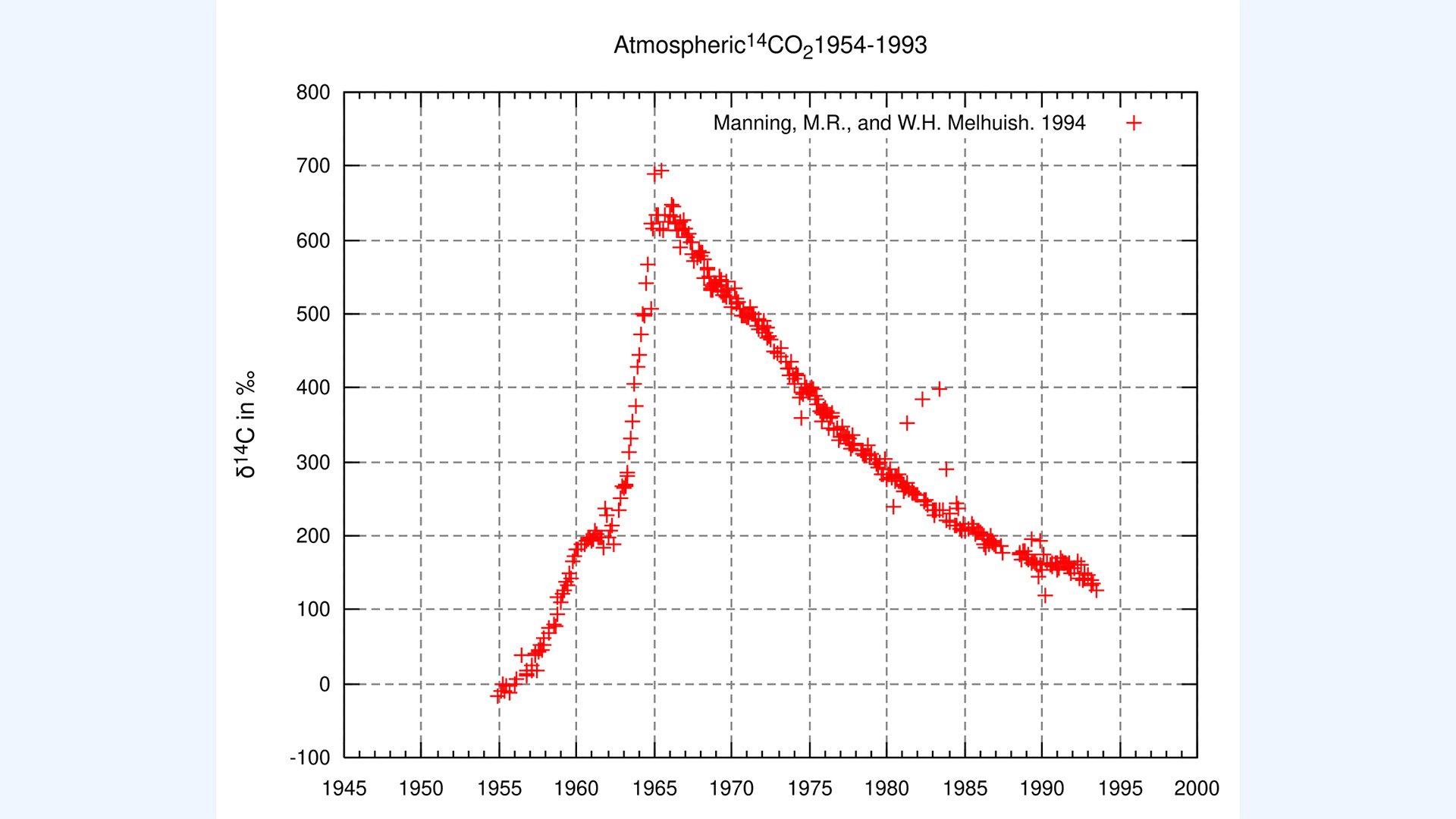

Атмосферные испытания ядерного оружия в 1950-х и начале 1960-х годов привели к выбросу огромного количества нейтронов. Они, в свою очередь, прореагировали с азотом в атмосфере, искусственно создав большое количество ¹⁴C. В результате примерно к 1965 году концентрация радиоактивного изотопа углерода в атмосфере почти удвоилась по сравнению с естественным фоном. Этот всплеск получил название «бомбовый эффект», или «бомбовый пик».

График изменения концентрации углерода-14 в атмосфере Земли.

Это событие нарушило основное допущение Либби о постоянной концентрации ¹⁴C в атмосфере, что создало проблему для датирования.

От проблемы к преимуществу

Однако учёные проявили удивительную изобретательность. Они тщательно задокументировали этот всплеск и последующее снижение уровня ¹⁴C по мере его поглощения океанами и биосферой. В результате то, что казалось «загрязнением», превратилось в уникальную и сверхточную калибровочную шкалу для датирования объектов, созданных во второй половине XX века.

Этот метод, известный как датирование по «бомбовому пику», оказался бесценным для криминалистики и выявления подделок. Он позволяет с высокой точностью определять год формирования органических материалов, таких как кости, зубы, волосы, документы и многое другое. Точность метода в определённые периоды — ±1 год, что является недостижимым для классического радиоуглеродного анализа.

В итоге

История радиоуглеродного датирования — это яркое свидетельство непредсказуемости научных исследований. Работы, начатые с целью создания самого разрушительного оружия, подарили человечеству один из самых важных инструментов для понимания нашего прошлого.

Прозорливость Уилларда Либби, соединившего ядерную физику с глобальными природными циклами, произвела революцию в археологии, геологии и многих других науках, позволив перейти от относительных датировок к абсолютным. А наследие холодной войны в виде «бомбового пика» неожиданно расширило возможности метода, поставив его на службу современной криминалистике. И хотя у этого метода есть свои ограничения, его потенциал ещё далеко не исчерпан: радиоуглеродное датирование может подарить нам ещё не одну тысячу удивительных открытий.