Сейсмическая разведка: как учёные делают «УЗИ» планеты для поиска нефти и газа

Прежде чем пробурить скважину стоимостью в десятки миллионов долларов, компаниям необходимо быть уверенными, что под землёй действительно есть нефть или газ. Как заглянуть на километры вглубь, не проводя дорогостоящих раскопок? Ответ даёт сейсмическая разведка — методика, которая позволяет составить детальную карту земных недр, ничего не раскапывая. Разберёмся, как работает эта техника и какие ещё есть способы заглянуть внутрь Земли.

«Прослушать» землю

В основе сейсморазведки лежит простой физический принцип: звуковые волны отражаются от границ между разными средами. Учёные создают на поверхности земли или в воде мощный контролируемый звуковой импульс. Эти волны уходят вглубь, отражаются от границ между слоями горных пород и возвращаются на поверхность, где их улавливают тысячи чувствительных датчиков.

Главный параметр, который определяет, как волна поведёт себя на границе, — это акустический импеданс. Это физическая характеристика породы, которая зависит от её плотности и того, как быстро внутри неё распространяется звук. Когда сейсмическая волна достигает границы двух слоёв с разным акустическим импедансом — например, песчаника и глины, — часть её энергии отражается, а часть проходит дальше. Чем больше разница в импедансе, тем сильнее отражённый сигнал, или «эхо». Анализируя время возврата и силу каждого эха, геофизики могут определить глубину залегания и свойства подземных слоёв.

При создании звукового импульса рождаются волны нескольких типов, но для разведки недр ключевое значение имеют два из них:

- Продольные волны (P-волны) — самые быстрые сейсмические волны. В них частицы породы колеблются по направлению распространения волны, подобно сжатию и растяжению пружины. P-волны способны проходить через любые среды: твёрдые тела, жидкости и газы. Именно они являются основным инструментом для построения общей картины недр.

- Поперечные волны (S-волны) распространяются медленнее. В них частицы колеблются перпендикулярно направлению движения волны. Их важнейшая особенность заключается в том, что они не могут проходить через жидкости и газы, поскольку у тех отсутствует упругость сдвига.

Это различие даёт в руки геофизикам мощный диагностический инструмент. Если в ходе исследования выясняется, что через определённый подземный слой P-волны проходят хорошо, а S-волны в нём затухают или исчезают, это является доказательством присутствия в этом слое флюида — нефти, газа или воды. Таким образом, учёные не просто видят структуру слоёв, но и получают информацию об их составе.

Разведка на суше: гигантские «стетоскопы»

Основными инструментами сейсморазведки выступают источники и приёмники волн. В качестве источников чаще всего применяют вибросейсмические установки — тяжёлые грузовики, способные генерировать низкочастотные колебания в диапазоне от 20 до 150 Гц. Специальная плита под машиной прижимается к земле и с помощью мощного поршневого механизма вибрирует в течение 10–15 секунд, посылая в недра точно выверенный сигнал.

Отражённые сигналы улавливают геофоны — высокочувствительные датчики, которые преобразуют колебания почвы в электрический сигнал. Внутри самого распространённого типа геофона находится катушка с проводом и магнит — при колебании грунта они смещаются относительно друг друга, создавая электрический импульс. Для получения более полной картины часто используют трёхкомпонентные (3C) геофоны, которые записывают колебания сразу в трёх плоскостях.

Вибрационный сейсморазведочный источник

Традиционно тысячи геофонов соединялись в единую сеть с помощью многокилометровых кабелей, что было трудоёмко и требовало расчистки местности. С развитием технологий отрасль стала переходить на беспроводные узловые технологии. Это автономные датчики размером с кофейную кружку, каждый со своим аккумулятором и картой памяти. Их можно расставлять вручную даже в труднодоступной местности, располагая гораздо плотнее, чем кабельные системы. Это позволяет получать более детальные и точные изображения недр. Такие технологии не только ускоряют и удешевляют сбор данных, но и значительно снижают воздействие на окружающую среду и риски для персонала.

Разведка на море: воздушные пушки и длинные «косы»

Морская сейсморазведка проводится с помощью судов, которые буксируют за собой специальное разведывательное оборудование. Источником звука в таком случае служат батареи пневматических пушек, которые с интервалом в несколько секунд выпускают в воду сжатый до 135–170 атмосфер воздух. Резкое расширение воздушного пузыря создаёт мощный звуковой импульс, который проникает сквозь толщу воды и уходит глубоко в морское дно. Пушки объединяют в батареи, чтобы с помощью сложения волн от разных источников погасить лишние колебания и сформировать один чистый и направленный вниз импульс.

Приёмниками служат сейсмические «косы», или стримеры, — это кабели-гирлянды длиной от 3 до 12 километров, которые буксируются за судном. Внутри каждого стримера находятся тысячи гидрофонов — подводных микрофонов, работающих на основе пьезоэлектрического эффекта, то есть преобразующих изменения давления воды (звуковую волну) в электрический сигнал.

Корабль для морской сейсморазведки

Управление такой гигантской и сложной системой — настоящее инженерное искусство. Чтобы стримеры шли на заданной глубине, которая обычно составляет 4–10 метров, и не отклонялись от курса, их оснащают специальными рулевыми устройствами («птицами»), компасами и GPS-буями на хвосте.

Как ядерная бомба помогла создать «машину времени»

Обработка данных

Полученные с датчиков данные — это лишь набор зашумлённых сигналов. Превращение их в осмысленную картину недр — это самый сложный этап, требующий больших вычислительных мощностей. Процесс обработки — это нелинейный, итеративный рабочий процесс. Геофизики применяют десятки различных алгоритмов, чтобы очистить данные и построить изображение.

Сначала специалисты проводят деконволюцию — удаление из сигнала «отпечатка» самого источника звука, чтобы сделать отражения более чёткими, — и подавление кратных волн. Вторая процедура позволяет удалить ложные «эхо-сигналы», которые многократно отразились между слоями и мешают видеть основную картину.

Финальным и самым важным этапом является миграция. Этот процесс перемещения отражённых сигналов из точек на поверхности, где их зафиксировали датчики, в их истинное положение глубоко под землёй. Без этого шага изображение было бы искажённым и размытым. Для геологически сложных районов применяются самые передовые алгоритмы, такие как миграция с обращением времени, которая позволяет получать высокоточные изображения даже при сильных изменениях скоростей в недрах.

В результате обработки учёные получают двух- или трёхмерные модели. Сейсморазведка 2D, при которой данные собираются вдоль одной линии, даёт плоский «срез» недр. Это относительно дешёвый метод для начальной, региональной разведки.

Революцию в отрасли совершила сейсморазведка 3D, когда датчики и источники покрывают целую площадь, создавая подробный трёхмерный «куб» данных. Это даёт объёмное и гораздо более точное представление о форме, размере и свойствах месторождения, что позволяет находить небольшие и сложные залежи углеводородов и значительно снижает риски бурения «впустую».

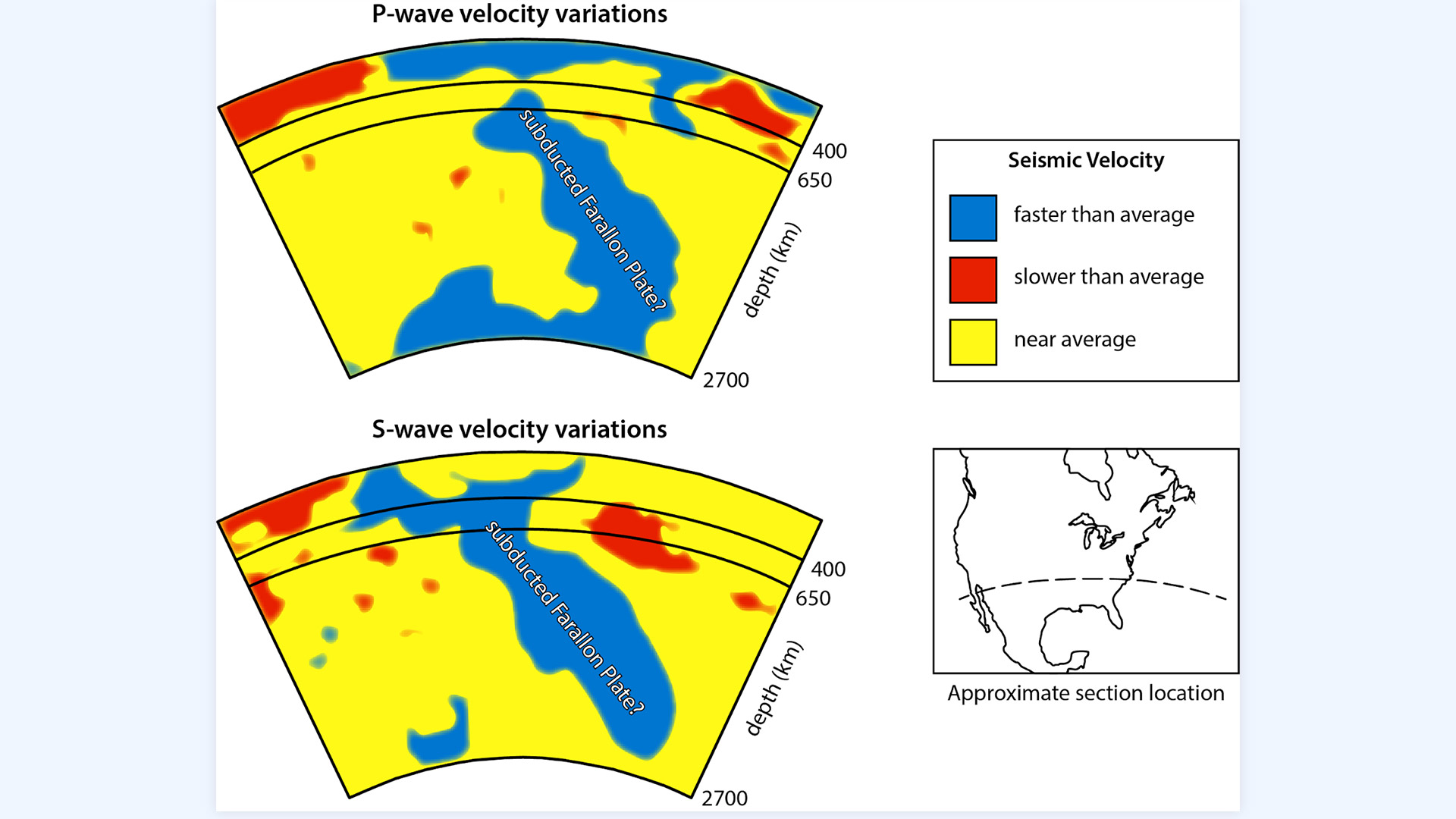

Упрощенные и интерпретированные схемы изменения скорости P- и S-волн

Существует и сейсморазведка 4D, когда 3D-исследование повторяют на одном и том же участке через несколько месяцев или лет. Это позволяет в динамике отслеживать, как меняется месторождение в процессе добычи, например, куда перемещаются полезные ископаемые.

В итоге

Сейсмическая разведка позволяет с высокой точностью находить и оценивать запасы углеводородов. Однако её значимость сегодня выходит далеко за рамки нефтегазовой отрасли. Технологии, отточенные десятилетиями, находят новые применения и помогают решать ключевые экологические и инфраструктурные задачи.

Например, сейсмические методы активно используются для разведки геотермальных полей, где они помогают находить трещиноватые породы с горячей водой для производства чистой энергии. Они незаменимы для мониторинга подземных хранилищ углекислого газа (CCS) и позволяют убедиться в герметичности хранилища и безопасности этой технологии для климата. С их помощью картируют запасы подземных вод, решают задачи гражданского строительства, оценивают риски оползней и многое другое.