Квантовое сознание: правда ли, что наш мозг — мощнейший квантовый компьютер?

Природа человеческого сознания интересует не только философов и биологов. Не даёт покоя это свойство человеческого разума и физикам. Поэтому последние, руководствуясь квантовой теорией, предложили гипотезу «квантового сознания». Разберёмся, что это такое, жизнеспособна ли эта концепция и как её можно проверить.

Как возникла гипотеза «квантового сознания»

Мысль о квантовой природе сознания зародилась ещё в начале XX века, когда физики пытались осмыслить философские выводы из только что открытой квантовой теории.

- Юджин Вигнер, нобелевский лауреат, предположил, что сознание наблюдателя влияет на поведение частиц в квантовом мире, заставляя их находиться в том или ином состоянии.

- Фримен Дайсон пошёл ещё дальше, допустив, что «разум, проявляющийся в способности делать выбор, в некоторой степени присущ каждому электрону».

- Физик Дэвид Бом и нейрофизиолог Карл Прибрам разрабатывали «голономную теорию мозга». Они считали, что и разум, и материя возникают из некоего более глубокого, «имплицитного порядка» реальности.

Однако эти ранние идеи были скорее философскими и не предлагали конкретных механизмов, которые можно было бы проверить.

Наиболее проработанной и известной сегодня является гипотеза «оркестрированной объективной редукции» (Orchestrated Objective Reduction, или Orch-OR). Её авторы — физик-теоретик сэр Роджер Пенроуз и анестезиолог Стюарт Хамерофф. Их сотрудничество символично: физика изучает фундаментальные законы природы, а анестезиология напрямую работает с выключением и включением сознания. Пенроуза на эту идею натолкнули математические теоремы Гёделя, из которых он сделал вывод, что человеческое мышление не может быть полностью алгоритмическим, а значит, в его основе должен лежать некий невычислительный физический процесс. Хамерофф же, наблюдая за действием анестетиков, искал механизм сознания глубже синаптических связей.

Трудная проблема сознания

Философ Дэвид Чалмерс разделил все вопросы о сознании на несколько «лёгких» проблем и одну «трудную»:

- «Лёгкие проблемы» — это вопросы о функциях мозга: как люди распознают образы, интегрируют информацию, управляют поведением. На них можно ответить с помощью стандартных методов нейронауки и психологии.

- «Трудная проблема» звучит иначе: почему вообще существует субъективный опыт? Почему любое физическое состояние в мозге должно сопровождаться ощущением «каково это» — видеть красный цвет или чувствовать радость? Даже получится полностью объяснить все функции мозга, вопрос «Почему всё это не происходит в темноте, без всякого сознания?» останется открытым. Разрыв между физическими процессами и субъективным опытом называют «объяснительным пробелом».

Именно этот пробел и пытаются заполнить квантовые теории, предполагая, что классическая физика в принципе не может на него ответить.

Почему квантовые компьютеры могут сделать бесполезными пароли и шифрование

Наблюдатель в квантовом мире

Квантовая механика полна парадоксов, которые перекликаются с загадками сознания.

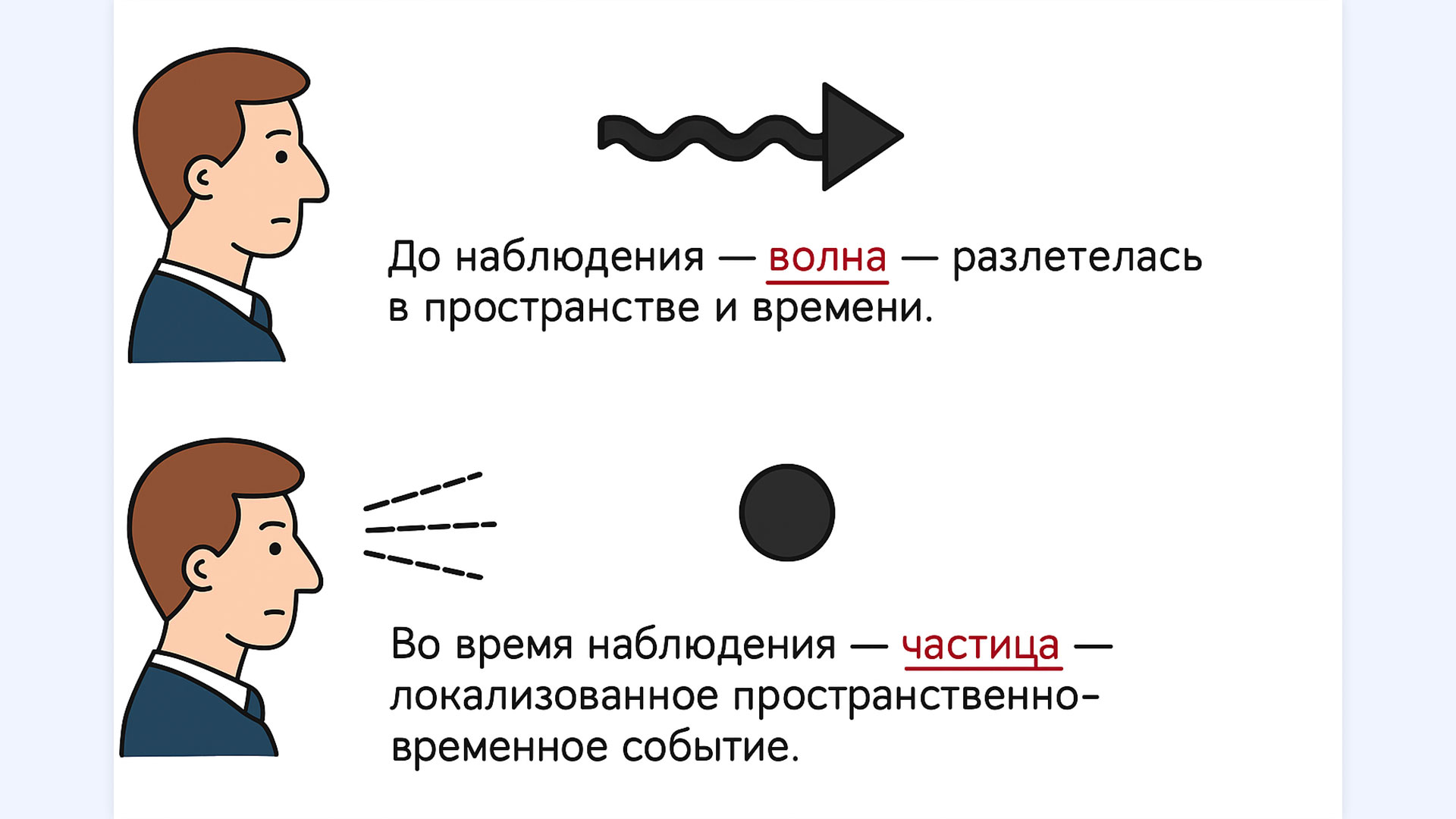

- Суперпозиция. Квантовая частица, пока за ней не наблюдают, может одновременно находиться во всех возможных состояниях. Например, электрон может быть сразу в нескольких местах. Акт измерения заставляет частицу «выбрать» одно конкретное состояние.

- Эффект наблюдателя. Из-за этого возникло популярное заблуждение, что именно сознательный наблюдатель своим разумом влияет на реальность.

В физике «эффект наблюдателя» означает, что сам акт измерения, производимый прибором, неизбежно взаимодействует с системой и изменяет её. Для этого не требуется присутствие человека или сознания. Как выразился нобелевский лауреат Ричард Фейнман: «Природа не знает, на что вы смотрите, и она ведёт себя так, как собирается вести себя, независимо от того, удосужились ли вы записать данные или нет».

Иллюстрация эффекта наблюдателя

И всё же сама неразрешённость «проблемы измерения» в физике — почему и как именно система принимает то или иное состояние — оставляет лазейку для самых смелых теорий, в том числе и тех, что включают в уравнение сознание.

Гипотеза Orch-OR

Теория Пенроуза и Хамероффа (Orch-OR) предполагает, что сознание возникает не на уровне связей между нейронами, а на более глубоком, квантовом уровне — внутри самих нейронов.

Как это работает

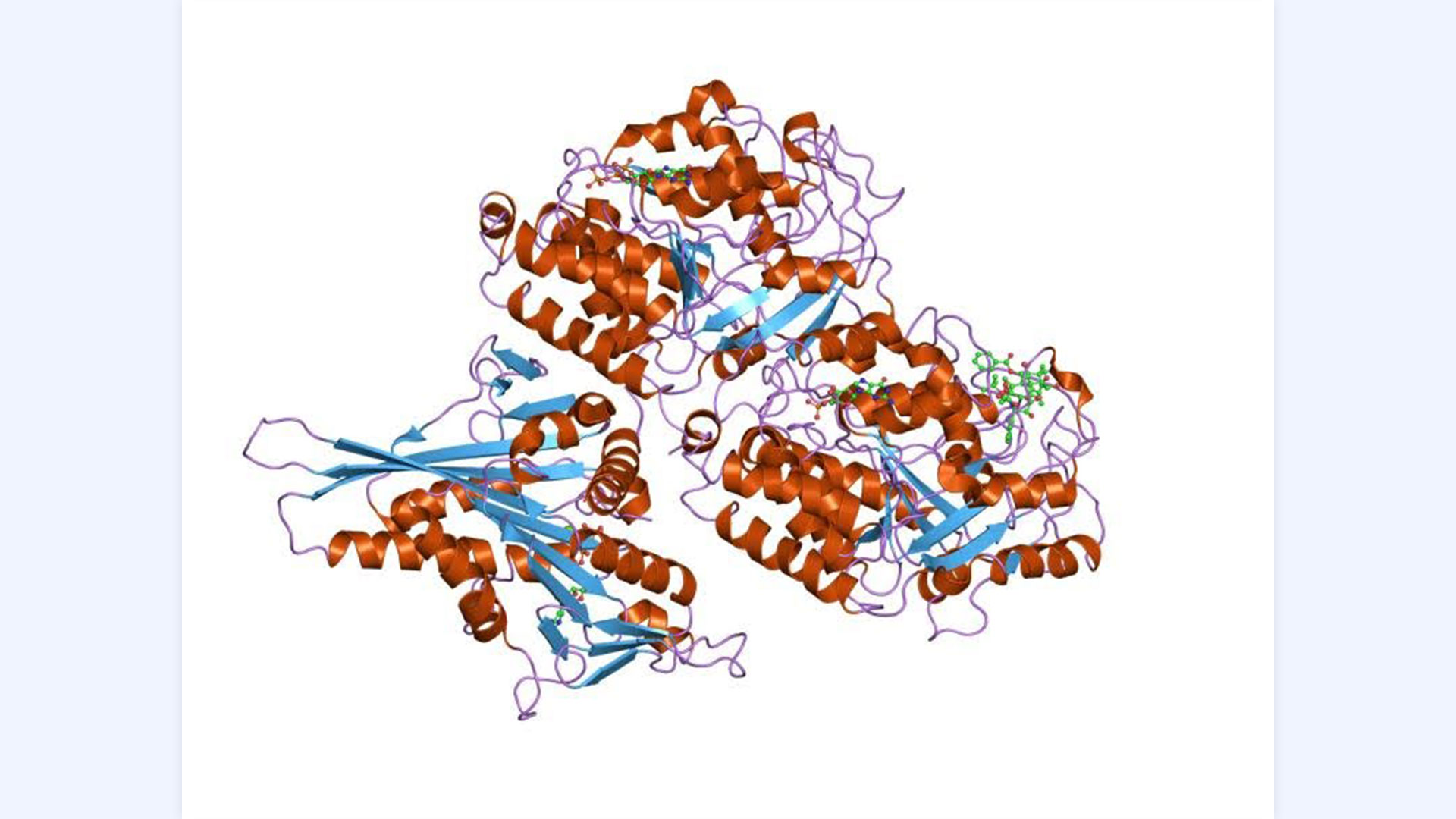

- Место действия — микротрубочки. Внутри человеческих нейронов есть белковые структуры, похожие на полые цилиндры, — микротрубочки. Они составляют каркас клетки. Orch-OR предполагает, что именно они работают как квантовые компьютеры.

- Квантовые биты (кубиты). Отдельные белки (тубулины), из которых состоят микротрубочки, могут находиться в состоянии квантовой суперпозиции, то есть существовать сразу в нескольких формах. Они и выступают в роли «кубитов» — базовых единиц квантовых вычислений.

- Оркестрированная объективная редукция. Пенроуз считает, что система выбирает состояние (коллапсирует) сама по себе, когда достигает определённого порога. Каждое такое самопроизвольное событие коллапса и есть один «момент сознания». Согласно гипотезе Orch-OR этим процессом управляют другие белки, связанные с микротрубочками, которые «дирижируют» квантовыми вычислениями.

- Свобода воли. По мнению Пенроуза, результат этого коллапса не является ни предопределённым, ни чисто случайным. Он находится под влиянием некоего «невычислимого» фактора, заложенного в саму структуру пространства-времени. Именно этот невычислимый выбор и лежит в основе человеческого понимания, творчества и свободы воли.

Модель структуры белка тубулина

Проблемы квантового сознания

Гипотеза Orch-OR и другие квантовые теории сознания сталкиваются с серьёзной критикой. Вот несколько самых веских аргументов против этой теории.

Проблема «тёплого и мокрого» мозга

Это, пожалуй, главный научный аргумент против. Квантовые эффекты, такие как суперпозиция, чрезвычайно хрупки. Они могут существовать лишь в условиях почти абсолютного нуля и полной изоляции. Мозг же — тёплая, влажная и «шумная» среда, совершенно неподходящая для тонких квантовых процессов. Любые квантовые состояния в нём должны разрушаться практически мгновенно.

В 2000 году физик Макс Тегмарк подсчитал, что время жизни квантовых состояний в микротрубочках составит порядка фемтосекунд — этого ничтожно мало для любых нейронных процессов. Сторонники Orch-OR ответили, что расчёты Тегмарка были неверны, и предложили механизмы, которые могли бы защищать квантовые состояния от «шума» среды.

В последние годы исследования в области квантовой биологии показали, что некоторые квантовые эффекты всё же могут играть роль в тёплых биологических системах, например в фотосинтезе у растений или в навигации у птиц. Хотя это не доказывает теорию Orch-OR, это ставит под сомнение абсолютность аргумента о «тёплом, мокром» мозге.

Отсутствие доказательств

На сегодняшний день не существует прямых и убедительных эмпирических доказательств в пользу квантовых теорий сознания. Это по-прежнему в значительной степени умозрительные гипотезы. Пока они не предложат конкретных, проверяемых предсказаний, которые нельзя объяснить классической нейробиологией, они не могут считаться полноценной научной теорией. Многие нейробиологи считают, что существующие классические модели достаточны для объяснения работы мозга.

Эволюционный вопрос

Если сознание — лишь побочный продукт («эпифеномен») без реальной функции, то как оно могло закрепиться в ходе эволюции? Естественный отбор благоволит только тем признакам, которые дают преимущество в выживании. Квантовые теории пытаются обойти эту проблему, утверждая, что сознание как раз имеет функцию — оно позволяет делать подлинный, неалгоритмический выбор, что является огромным эволюционным преимуществом.

Другие аргументы

- Интерпретация теоремы Гёделя. Большинство математиков, логиков и философов считают, что аргумент Пенроуза, основанный на теоремах Гёделя, некорректен.

- Вездесущность микротрубочек. Микротрубочки есть почти во всех клетках животных и растений, а не только в нейронах. Если сознание находится в них, то это подразумевает, что сознанием в той или иной форме обладает даже амёба.

- Замена одной загадки другой. Критики, такие как философ Патриция Черчленд, утверждают, что эти теории просто заменяют одну тайну другой — вместо загадки сознания она создаёт проблему квантовых процессов в микротрубочках, ничего по-настоящему не объясняя.

В итоге

Теории квантового сознания, и в первую очередь гипотеза Orch-OR, предлагают радикально новый взгляд на природу разума. Они переносят его источник с уровня нейронных сетей на фундаментальный квантовый уровень внутри клеток. Главная их привлекательность в том, что они потенциально способны решить «трудную проблему сознания» и объяснить такие его аспекты, как свобода воли, которые с трудом поддаются классическому описанию.

Однако эти гипотезы сталкиваются с серьёзными научными и философскими препятствиями. Проблема декогеренции в «тёплом, влажном» мозге и полное отсутствие прямых экспериментальных доказательств остаются главными барьерами этих концепций.

Исследования на стыке квантовой физики и сознания остаются крайне интригующей, но пока спекулятивной областью. Возможно, будущие технологии, например неинвазивные сканеры, способные заглянуть внутрь нейронов, смогут пролить свет на эти вопросы. Но пока однозначно можно сказать одно: чтобы разгадать главную тайну биологии, потребуются совместные усилия как минимум физиков, нейробиологов и философов.