Почему в году 365 дней и можно ли избавиться от високосных годов

То, что в году 365 дней, — лишь удобное упрощение. На самом деле Земля совершает оборот вокруг Солнца за другое время, а дробная часть этого числа веками создавала проблемы для человечества. В этом материале мы расскажем, почему год длится именно столько, как люди пытались создать идеальный календарь и почему это оказалось невозможным.

Что такое год

Год — это время, за которое Земля совершает один полный оборот вокруг Солнца. Это путешествие определяет смену времён года, которая влияет на климат, экосистемы и в целом на большинство биологических процессов. Для создания календарей важны два определения года:

- Тропический год — это время, за которое Солнце возвращается в ту же точку в цикле сезонов, например от одного весеннего равноденствия до другого. Именно этот год лежит в основе актуальных календарей.

- Сидерический (звёздный) год — это время полного оборота Земли вокруг Солнца относительно далёких звёзд.

Главная проблема

Точная продолжительность тропического года составляет примерно 365,2422 дня, или 365 дней, 5 часов, 48 минут и 45–46 секунд. Сидерический год немного длиннее — примерно 365,256 дня.

Ключевая сложность для создателей календарей кроется в этой дробной части — 0,2422 дня. Если использовать простой 365-дневный год, то каждый год будет накапливаться ошибка почти в четверть суток. Кажется, что это немного, но всего за 100 лет такой календарь «убежит» вперёд, и начало лета сместится на середину июля. Чтобы этого избежать, необходима система «интеркаляции», то есть добавления дополнительных дней. Именно поэтому в современном календаре есть високосные годы, содержащие на один день больше.

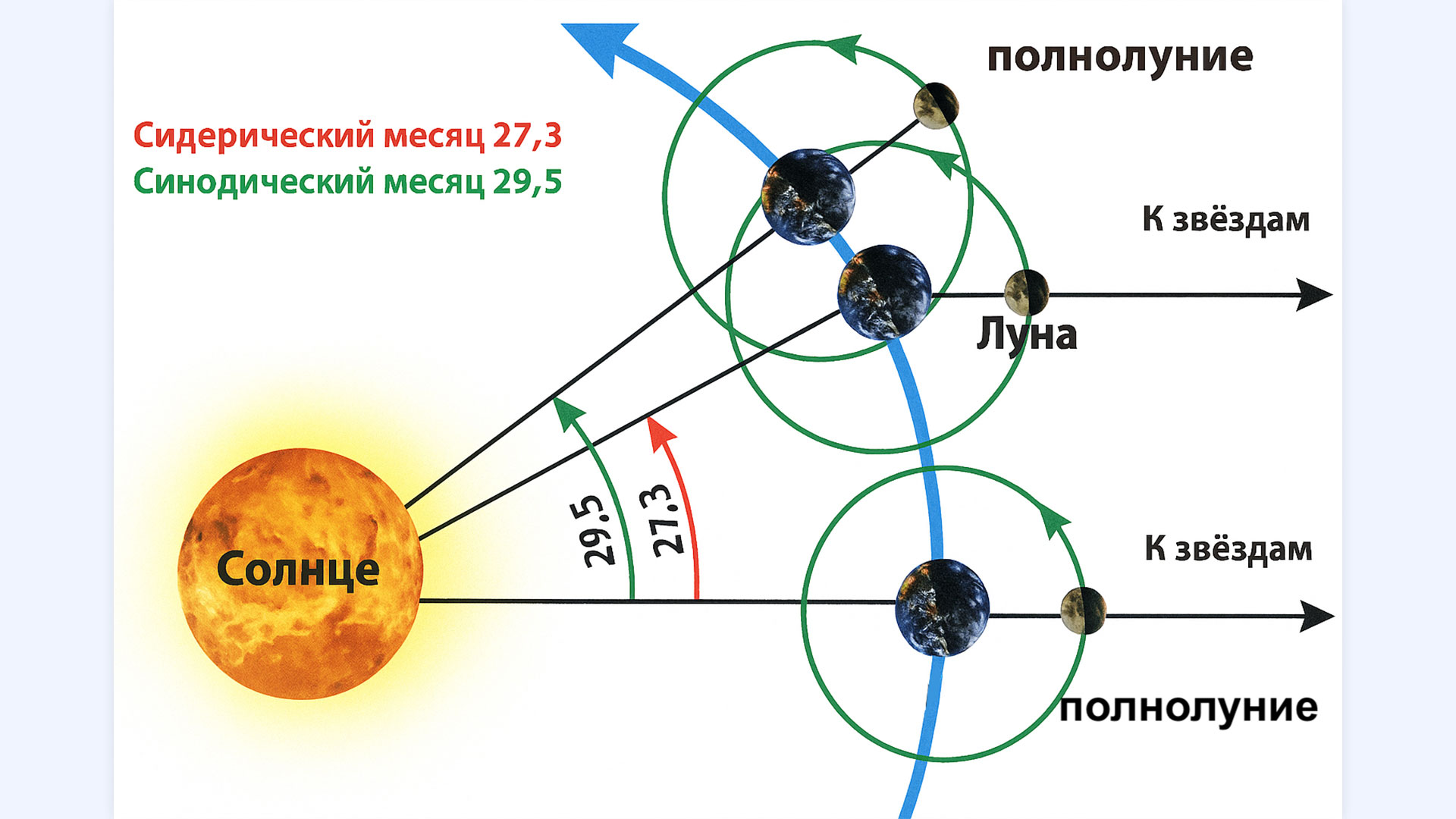

Разница между сидерическим и солнечным месяцами

Что такое день? Два взгляда на вращение Земли

Чтобы понять, как устроен календарь, нужно разобраться и с тем, что такое день. Здесь тоже всё не так просто, как кажется.

- Солнечные сутки — 24 часа. Это интуитивно понятное время, за которое Солнце возвращается в одну и ту же точку на небе, например от полудня до полудня. На них основано стандартное время, по которому живут люди во всём мире.

- Звёздные (сидерические) сутки. Это истинный период вращения Земли — полный оборот на 360 градусов относительно далёких «неподвижных» звёзд. Они короче солнечных и длятся 23 часа, 56 минут и 4,0905 секунды.

Почему они различаются

Различие возникает из-за того, что Земля одновременно вращается вокруг своей оси и движется по орбите вокруг Солнца. За то время, пока планета совершает один полный оборот на 360°, она также смещается по своей орбите. Чтобы Солнце снова оказалось в той же точке на небе для наблюдателя, Земле нужно повернуться ещё «чуть-чуть». Этот дополнительный поворот занимает примерно 4 минуты, поэтому солнечные сутки длиннее звёздных.

Озоновая дыра затягивается? Что на самом деле происходит с защитным слоем планеты

История календаря

Стремление человечества согласовать календарь с астрономическими циклами породило множество изобретательных систем.

Древние попытки

Первые календари часто были лунными или лунно-солнечными, как у шумеров или вавилонян. Однако настоящий прорыв совершили древние египтяне, создав один из первых солнечных календарей ровно из 365 дней. Он состоял из трёх сезонов по 120 дней и пяти дополнительных дней в конце года.

Проблема этого календаря заключалась в том, что он был короче истинного тропического года почти на четверть дня. Из-за этого каждые четыре года он отставал на один день, а его месяцы и праздники постепенно «блуждали» по сезонам.

Реформа Юлия Цезаря и его проблема

К середине I века до н. э. римский календарь пришёл в полный беспорядок из-за политических манипуляций. В 46 году до н. э. Юлий Цезарь провёл реформу, посоветовавшись с астрономом Созигеном. Так появился юлианский календарь. Его ключевым нововведением было правило: год длится 365 дней, а каждый четвёртый год становится високосным и получает дополнительный день.

Это установило среднюю продолжительность года в 365,25 дня. Однако и эта система не была идеальной. Юлианский год оказался длиннее истинного тропического примерно на 11 минут и 14 секунд. Эта, казалось бы, крошечная разница приводила к тому, что календарь накапливал ошибку в 1 день каждые 128 лет. К XVI веку расхождение с астрономическим годом составило уже около 10–13 дней.

Реформа папы Григория XIII и его проблема

Накопленная ошибка юлианского календаря стала серьёзной проблемой для христианской церкви, поскольку дата Пасхи привязана к весеннему равноденствию, которое сместилось. В 1582 году папа Григорий XIII инициировал новую реформу, чтобы привести календарь в соответствие с астрономическими циклами.

Главным нововведением григорианского календаря стало уточнённое правило високосных лет. Согласно ему, год является високосным, если он делится на 4, за исключением вековых годов (например, 1700, 1800, 1900), которые не являются високосными, если они не делятся на 400. Годы 1600 и 2000 високосными были.

Гравюра Уильяма Хогарта с лозунгом «Верните нам наши одиннадцать дней!»

Это правило дало среднюю продолжительность года в 365,2425 дня, что очень близко к реальному тропическому году (365,2422 дня). Чтобы исправить накопленную ошибку, папа Григорий XIII распорядился пропустить 10 дней: после 4 октября 1582 года сразу наступило 15 октября.

Даже этот календарь, которым люди пользуются в наше время, не идеален. Он всё ещё накапливает ошибку в одни сутки, но происходит это очень медленно — примерно раз в 3000–3700 лет.

Возможно ли создать идеальный календарь

Создать идеальный календарь теоретически невозможно. Основная причина — нецелочисленная природа астрономических циклов. Год, месяц и день не делятся друг на друга нацело, из-за чего всегда остаются дробные остатки.

Любой календарь — это компромисс между стремлением к астрономической точности и практическими, культурными и религиозными потребностями общества. Например, наш григорианский календарь не является «многолетним», то есть каждый год начинается в разный день недели, что создаёт неудобства для планирования.

Альтернативные варианты календарей

На протяжении истории существовало множество других календарных систем, каждая из которых отражала свои приоритеты:

- Лунно-солнечные календари. Системы, которые пытаются синхронизировать лунные месяцы с солнечным годом путём добавления дополнительного, тринадцатого, месяца (например, древнекитайский или еврейский календари). Главным недостатком таких систем является нерегулярная продолжительность года, что усложняет долгосрочное планирование и ведение исторических записей.

- Персидский календарь. Один из самых точных в мире, он основан не на правилах, а на прямых астрономических наблюдениях за весенним равноденствием. Его ошибка составляет всего один день примерно за 3236 лет. Именно эта особенность и ограничивает его широкое распространение: в отличие от систем, основанных на правилах, он требует постоянной и сложной наблюдательной работы.

- Международный фиксированный календарь. Предложенная в 1902 году реформа, в которой год делится на 13 месяцев по 28 дней. Это делает календарь многолетним: каждая дата всегда приходится на один и тот же день недели. Календарь не получил широкого распространения, так как требует введения одного дополнительного дня в год, не принадлежащего ни одной неделе. Это нарушает цикл из семи дней, глубоко укоренившийся в наших культуре и религии.

В итоге

История календаря — это история попыток упорядочить время. Оно началось с первых наблюдений за Луной и Солнцем, прошло через реформы Цезаря и папы Григория XIII и привело нас к современной системе, имеющей высочайшую точность.

Тем не менее эта история показывает, что любой календарь не идеален и накапливает ошибку из-за нецелочисленной природы астрономических процессов. Вопрос лишь в том, какая из календарных систем накапливает эту ошибку медленнее других. На данный момент это григорианский календарь, но кто знает, какая система придёт ему на смену в будущем.