Кот Шрёдингера, чайник Рассела и другие мысленные эксперименты: как воображаемые сценарии объясняют реальный мир

Пожалуй, самый известный кот в мире — это кот Шрёдингера. А ещё это один из самых известных мысленных экспериментов — опытов, провести которые можно прямо в голове. Рассмотрим четыре знаменитых мысленных эксперимента, которые помогут разобраться в устройстве реальности, мышления и морали.

Кот Шрёдингера: парадокс квантовой реальности

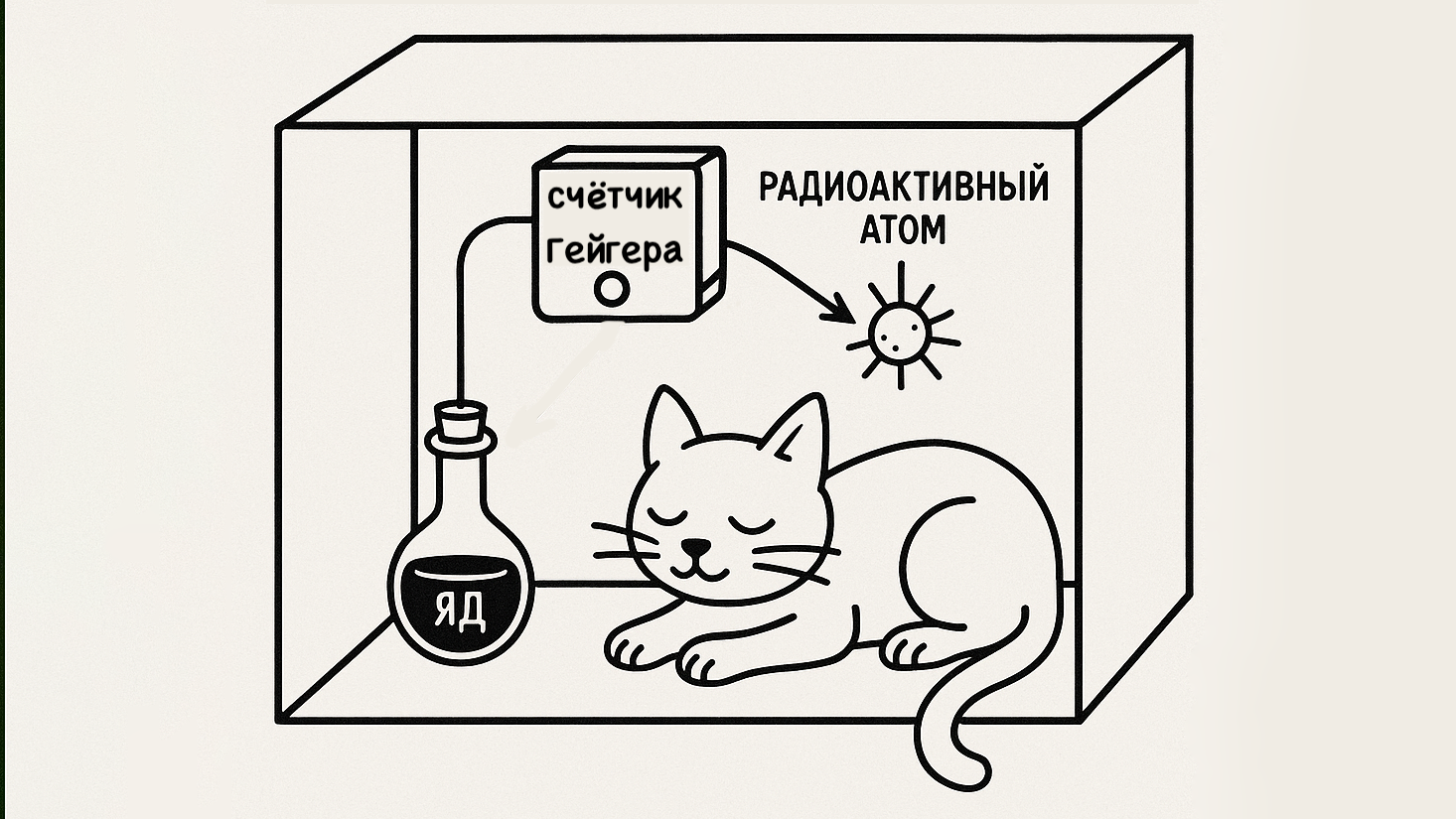

В 1935 году физик Эрвин Шрёдингер предложил представить кота, запертого в стальном ящике. Вместе с ним там находятся радиоактивный атом, счётчик Гейгера и колба с ядом. Если атом распадётся (это случайное квантовое событие), счётчик сработает и разобьёт колбу, что приведёт к гибели кота. Пока ящик закрыт, мы не знаем, произошёл распад или нет.

Что значит эксперимент с котом Шрёдингера

Этот эксперимент иллюстрирует принцип квантовой суперпозиции. Согласно ему, пока мы не наблюдаем за квантовым объектом, он может находиться в нескольких состояниях одновременно. Судьба кота связана с состоянием атома, а значит, пока ящик закрыт, кот одновременно и жив, и мёртв. Лишь в момент, когда мы откроем ящик и посмотрим на него, система выберет одно конкретное состояние — и мы увидим либо живого, либо мёртвого кота. Этот момент называется «коллапсом волновой функции».

Шрёдингер придумал этот парадокс для того, чтобы показать абсурдность применения законов квантового микромира к большим, макроскопическим объектам. Он считал нелепым, что реальность может быть «размытой» до момента наблюдения.

Иллюстрация эксперимента с котом Шрёдингера

«Проблема измерения» — как и почему наблюдение заставляет систему выбрать одно состояние из многих — до сих пор не решена окончательно. Однако сам принцип суперпозиции сегодня лежит в основе квантовых вычислений и криптографии, которые обещают технологический прорыв в будущем.

Квантовое сознание: правда ли, что наш мозг — мощнейший квантовый компьютер?

Чайник Рассела: почему доказывать должен тот, кто утверждает

В 1952 году философ Бертран Рассел предложил представить, что между Землёй и Марсом по орбите вокруг Солнца вращается фарфоровый чайник. Он настолько мал, что его невозможно заметить даже в самые мощные телескопы. Рассел говорил, что, если кто-то будет утверждать, будто этот чайник существует, и требовать от других доказать его отсутствие, мы сочтём такого человека «говорящим чепуху».

Что значит эксперимент с чайником Рассела

Этот пример иллюстрирует принцип «бремени доказывания». Суть в том, что доказывать истинность утверждения должен тот, кто его выдвигает, особенно если это утверждение невозможно опровергнуть. Нельзя требовать от скептиков опровержения бездоказательных заявлений. Как гласит связанный с этим принцип «бритвы Хитченса»: «Что утверждается без доказательств, может быть отклонено без доказательств».

Хотя Рассел использовал эту аналогию в контексте религиозных догм, её применение вызывает споры. Критики указывают, что существование Бога — это вопрос об устройстве Вселенной, а не о наличии в ней ещё одного объекта. Более того, в отличие от чайника, в существование которого никто не верит, религиозные верования имеют серьёзную философскую и культурную поддержку. Рассел отмечал, что, если бы вера в чайник была закреплена в древних книгах и преподавалась в школах, сомнения в нём считались бы эксцентричностью.

Принцип бремени доказывания помогает распознавать манипуляции в спорах, рекламе и новостях. Если кто-то делает громкое или необычное заявление, именно он должен предоставить веские доказательства его истинности, а не перекладывать задачу опровержения на вас.

Китайская комната: может ли машина по-настоящему мыслить?

В 1980 году философ Джон Сёрл описал такой эксперимент: человек, не знающий китайского языка, сидит в запертой комнате. Он получает через щель листы с китайскими иероглифами. У него есть подробная инструкция на его родном языке, которая объясняет, какие иероглифы нужно выдать в ответ на полученные. Для человека снаружи, который знает китайский, ответы выглядят абсолютно осмысленными, будто в комнате сидит носитель языка.

Что значит эксперимент с китайской комнатой

Сёрл утверждал, что человек в комнате, как и вся система в целом, на самом деле не понимает китайский. Он лишь манипулирует символами, используя определённые правила, но не вникает в их значение. Этот аргумент направлен против идеи «сильного» искусственного интеллекта, которая гласит, что правильно запрограммированный компьютер может обладать разумом, аналогичным человеческому. По мнению Сёрла, прохождение теста Тьюринга, которое предполагает умение имитировать осмысленный диалог, не доказывает наличия настоящего понимания или сознания.

Этот вопрос особенно актуален сегодня, в эпоху бурного развития нейросетей. Современный ИИ работает не по жёстким правилам, как в эксперименте Сёрла; он самообучается и обобщает информацию. Однако спор о том, «понимает» ли машина или просто искусно имитирует понимание, продолжается. Кроме того, возникла новая концепция «двусторонней китайской комнаты»: если люди полностью доверят интеллектуальную работу ИИ, они рискуют сами оказаться в роли оператора, который получает результат, не понимая сути процесса. Это может привести к обществу, технологически развитому, но поверхностному в своих знаниях.

Проблема вагонетки: выбор из двух зол

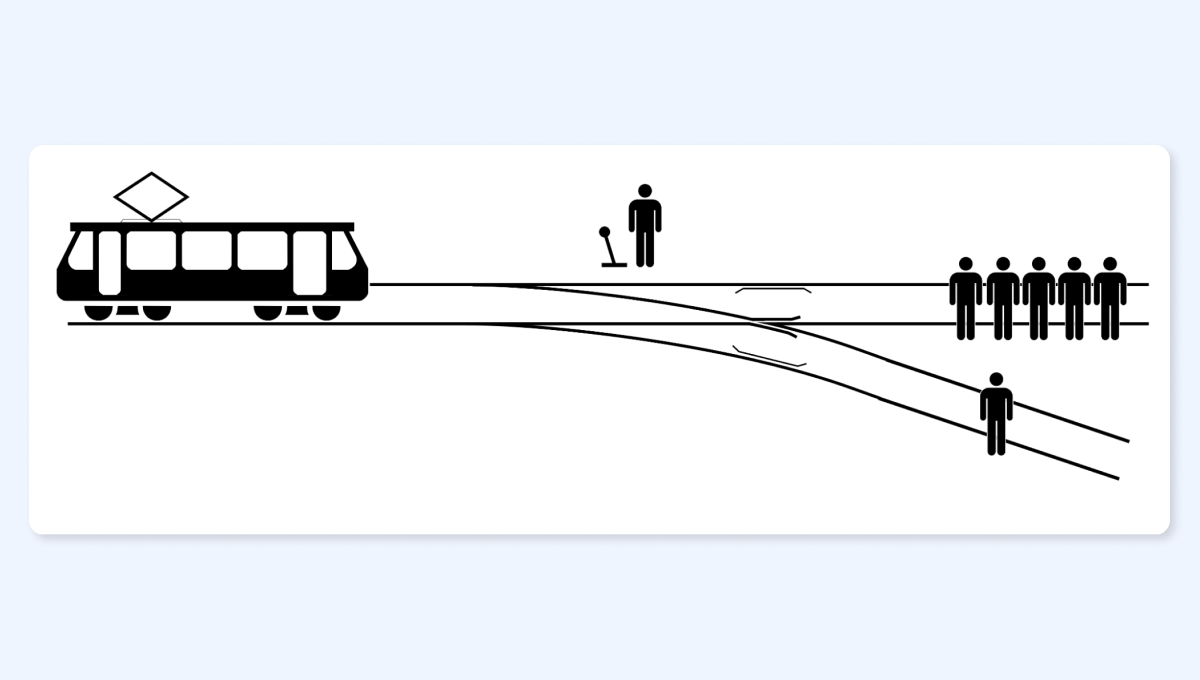

Этот мысленный эксперимент был популяризирован философом Филиппой Фут в 1967 году. Представьте неуправляемую вагонетку, которая несётся по рельсам. На её пути находятся пять человек. У вас есть возможность переключить стрелку, и тогда вагонетка свернёт на другой путь, где стоит всего один человек. Какой выбор вы сделаете?

Что значит проблема вагонетки

У этой дилеммы нет единственно правильного ответа. Она обнажает конфликт двух подходов к морали:

- Утилитаризм. Главное — максимизировать общее благо. С этой точки зрения, нужно пожертвовать одним человеком, чтобы спасти пятерых.

- Деонтология. Существуют незыблемые моральные правила и обязанности. Преднамеренное убийство человека даже ради спасения других — это зло, поэтому нельзя переключать стрелку.

Иллюстрация проблемы вагонетки

Эта дилемма стала особенно актуальной для разработчиков беспилотных автомобилей. Им приходится решать, как запрограммировать машину на действия в аварийной ситуации, когда жертвы неизбежны. Однако многие в индустрии считают проблему надуманной. Например, в Volvo заявляют, что их цель — создавать автомобили, которые в принципе не попадают в такие ситуации. Реальные данные об авариях также показывают, что такие дилеммы практически не встречаются. Тем не менее проблема заставляет общество обсуждать важные вопросы: кто несёт ответственность за решение машины и готовы ли мы доверить алгоритмам право выбора между человеческими жизнями?

В итоге

Мысленные эксперименты, будь то в физике, философии или этике, заставляют людей уточнять понятия, выявлять скрытые противоречия и оспаривать устоявшиеся предположения. Они доказывают, что воображение — это не просто способ убежать от реальности, а мощный инструмент для её глубокого понимания. Они напоминают, что для решения сложных проблем нужно не только анализировать данные, но и исследовать возможные варианты событий, используя самый мощный из имеющихся у человечества научных инструментов — наш мозг.