4 безумные теории об устройстве Вселенной, которые могут оказаться правдой

Космос огромен и сложен, и чем больше становится о нём известно, тем больше возникает вопросов. Некоторые научные теории, которые пытаются на них ответить, звучат как фантастика, но ведущие физики и космологи изучают их всерьёз. Такие «безумные» гипотезы предлагают новый взгляд на природу реальности и показывают, где проходят границы сегодняшних знаний. Расскажем о четырёх таких теориях и разберёмся, насколько изложенные в них идеи могут быть реальны.

Вселенная — это голограмма

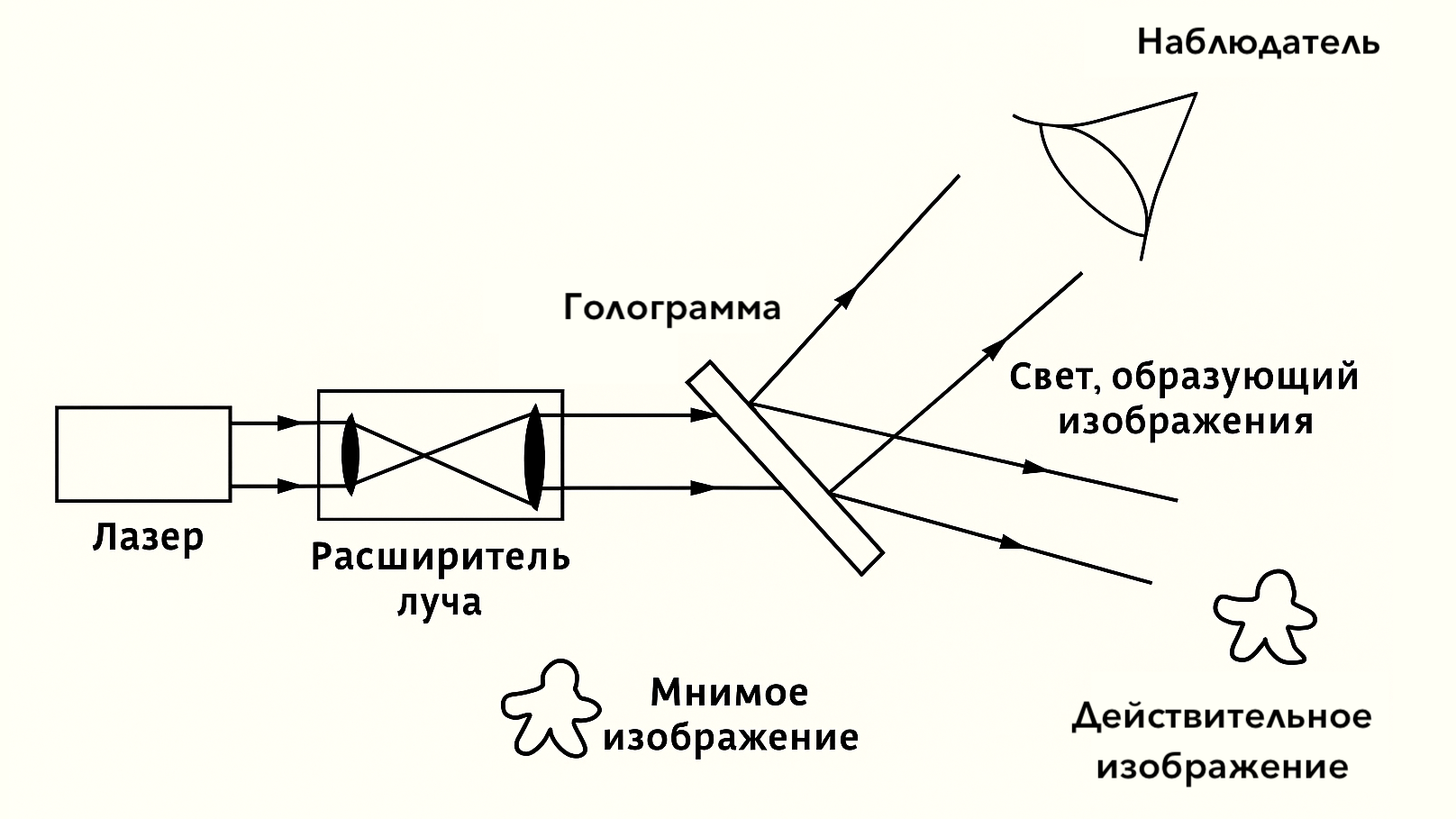

Эта теория подразумевает, что вся Вселенная, включая время и всё её содержимое, на самом деле — проекция информации, которая «записана» на далёкой двумерной поверхности. Это похоже на голограмму на кредитной карте, где плоское изображение создаёт иллюзию объёма. Согласно этой идее, вся информация о мире хранится на неком «голографическом экране» на краю космоса, а сам трёхмерный мир — это лишь его проекция.

Этот принцип кардинально меняет представление о реальности. Физик Джейкоб Бекенштейн, чьи работы легли в основу этой теории, предполагал, что в основе мира лежит информация, а энергия и материя вторичны. Если эта гипотеза верна, она могла бы помочь объединить две несовместимые на сегодняшний день теории — квантовую механику и общую теорию относительности.

Проверка теории

Один из способов проверить, верна ли теория «голографической Вселенной» — провести анализ космического микроволнового фона (КМФ) — слабого излучения Вселенной, оставшегося в качестве следа после Большого взрыва. В 2017 году группа учёных из разных стран заявила, что нашла в данных КМФ «существенные доказательства» в пользу голографической модели Вселенной. Они сравнили наблюдаемые флуктуации в КМФ с предсказаниями квантовых теорий поля и обнаружили, что даже простейшие из них могут объяснить почти все космологические наблюдения ранней Вселенной. Эти доказательства, по словам авторов исследования, были столь же убедительными, как и для общепринятой на сегодняшний день теории космической инфляции.

Критика и ограничения

Главная проблема в том, что самая точная математическая модель голографического принципа (соответствие AdS/CFT) описывает так называемое пространство Анти-де Ситтера. Такое пространство имеет отрицательную кривизну и чёткую границу, на которой может находиться «голографический экран». Однако Вселенная, по наблюдениям, является пространством де Ситтера — она расширяется с ускорением и не имеет видимой границы. Поэтому неясно, насколько эта модель применима к нашему миру.

Иллюстрация голографического принципа

Гипотеза симуляции: мы живём в Матрице

Эта гипотеза предполагает, что реальность — от физических законов до сознательных существ — является чрезвычайно сложной компьютерной симуляцией. Это цифровой конструкт, созданный более развитой цивилизацией. Идея стала популярной благодаря быстрому развитию компьютерных технологий и, конечно, фильму «Матрица».

Главный аргумент

Самую известную формулировку гипотезы предложил философ Ник Бостром в 2003 году. Его «аргумент симуляции» представляет собой трилемму, где одно из трёх утверждений должно быть верным:

- Вымирание. Почти все цивилизации вымирают, не достигнув технологической стадии, позволяющей создавать высокоточные симуляции предков.

- Отсутствие интереса. Постчеловеческие цивилизации, достигшие такой стадии, по каким-то причинам не заинтересованы в запуске симуляций.

- Симуляция. Почти все сознательные существа с живут внутри компьютерной симуляции.

Аргумент Бострома основан на статистике. Если развитые цивилизации могут и хотят создавать симуляции, то создадут их очень много благодаря огромной вычислительной мощности. В таком случае число «симулированных» существ будет многократно превышать число существ в «базовой реальности». А значит, чисто статистически, вероятность того, что мы живём в одной из таких симуляций, очень высока.

Как проверить

Сторонники теории предлагают искать «баги», сбои или вычислительные артефакты в нашей реальности.

- «Пикселизация» пространства-времени. Если Вселенная является симуляцией, пространство и время могут быть не непрерывными, а дискретными, состоящими из мельчайших «пикселей». Учёные ищут этот эффект на планковском масштабе (10⁻³⁵ метра).

- Энергетические пределы. Резкое и необъяснимое падение энергии у космических лучей сверхвысоких энергий может указывать на предел, установленный конечными ресурсами симуляции.

- Эффект наблюдателя. В квантовой механике частицы ведут себя по-разному в зависимости от того, наблюдают за ними или нет. Это можно интерпретировать как метод оптимизации: система «прорисовывает» реальность в деталях только тогда, когда на неё кто-то смотрит, экономя вычислительные ресурсы.

- Второй закон инфодинамики. Физик Майкл Вопсон предположил, что информационная энтропия в системах со временем стремится к уменьшению, что ведёт к оптимизации и сжатию данных. По его мнению, эта тенденция, наблюдаемая повсюду от генетических мутаций до цифровых данных, может быть доказательством того, что Вселенная — это симуляция, требующая встроенного механизма оптимизации.

Критика и ограничения

Критики указывают на колоссальную, возможно, непреодолимую вычислительную мощность, которая потребовалась бы для симуляции целой Вселенной. Некоторые утверждают, что симуляция нашего мира «просто невозможна» для вселенной с такими же физическими законами.

Момент из «Матрицы», наглядно иллюстрирующий «баги» в симулированной реальности

Самый серьёзный аргумент против — гипотеза нефальсифицируема, то есть её невозможно опровергнуть экспериментально. Любое несоответствие можно списать на то, что «программист» сделал симуляцию сложнее. Из-за этого многие учёные, такие как физик Сабина Хоссенфельдер, называют её псевдонаучой спекуляцией.

Мультивселенная

Согласно этой теории, наша Вселенная не уникальна, а является одной из бесконечного числа других вселенных, составляющих вместе «мультивселенную». Эти параллельные миры могут иметь совершенно другие физические законы и фундаментальные константы.

Как это возможно

Самый проработанный механизм появления мультивселенной — это теория вечной инфляции. Она гласит, что сразу после Большого взрыва Вселенная пережила период невероятно быстрого, экспоненциального расширения — инфляции. Этот процесс, как предполагают учёные Алан Гут, Андрей Линде и Александр Виленкин, не закончился везде одновременно. В некоторых областях он прекратился, породив отдельные «пузырьковые вселенные», как наша, а в других — продолжается вечно, постоянно создавая новые миры. Эти вселенные причинно не связаны друг с другом, то есть материя или информация не могут перемещаться между ними.

Доказательства и наблюдения

Прямых доказательств мультивселенной нет, но есть косвенные. Существуют твёрдые доказательства в пользу самой теории инфляции, полученные из данных о распределении галактик и реликтового излучения. А поскольку теория мультивселенной тесно связана с вечной инфляцией, такие данные косвенно подтверждают жизнеспособность этой теории.

Некоторые учёные ищут следы других вселенных в аномалиях реликтового излучения:

- Холодное пятно КМФ. Это необычно большая и холодная область на карте реликтового излучения. Существует спорная теория, что это может быть «отпечатком» другой вселенной, столкнувшейся с нашей, или результатом квантовой запутанности до начала инфляции.

- Проблема тонкой настройки. Мультивселенная предлагает элегантное решение вопроса, почему фундаментальные константы в нашей Вселенной (например, сила гравитации или масса электрона) идеально «настроены» для возникновения жизни. Если существует бесконечное множество вселенных с разными законами, то по статистике хотя бы в одной из них должны были сложиться подходящие для нас условия. А тот факт, что мы наблюдаем именно такую Вселенную, объясняется антропным принципом: мы просто не могли бы появиться в другой.

Критика и ограничения

Главная критика — теория непроверяема. По определению, другие вселенные недоступны для прямого наблюдения, что выводит гипотезу за рамки традиционной науки. Критики также ссылаются на Бритву Оккама, принцип, который призывает не умножать сущности без необходимости. Постулирование бесконечного числа ненаблюдаемых миров кажется излишне сложным решением.

Вселенная — это гигантский мозг

Эта теория основана на поразительном структурном сходстве между крупномасштабной структурой Вселенной, так называемой «космической паутиной», и нейронными сетями человеческого мозга. Космическая паутина — это гигантские нити из галактик и их скоплений, разделённые огромными пустотами. Идея в том, что обе системы, несмотря на гигантскую разницу в масштабах, демонстрируют схожую структуру и принципы самоорганизации.

Доказательства и аналогии

В 2020 году астрофизик Франко Вацца и нейрохирург Альберто Фелетти досконально проанализировали структуры мозга и Вселенной. Они нашли несколько поразительных совпадений:

- Структура сети. Оба объекта организованы в сети с узлами — в космосе это галактики, а в мозге — нейроны. Эти узлы соединяются между собой: в мозге роль связей выполняют аксоны, а во Вселенной — галактические нити.

- Состав. Около 75% массы в обеих системах приходится на «пассивный материал», который играет лишь косвенную роль. В мозге это вода (77%), а во Вселенной — тёмная энергия (73%).

- Сложность. Анализ сетей показал, что и мозг, и космос имеют схожую структуру связей, которая отличается от случайных сетей.

Эти сходства наводят на мысль, что сложные самоорганизующиеся сети могут возникать из неких универсальных принципов, независимо от масштаба и физических сил, которые ими управляют.

Критика и ограничения

Самая важная критика заключается в том, что структурное сходство не означает функционального равенства. Мозг обрабатывает информацию с помощью сложных электрохимических сигналов, что позволяет ему мыслить и формировать сознание. Космические же структуры формируются под действием гравитации, тёмной материи и тёмной энергии. Это принципиально разные процессы.

Несмотря на структурное сходство, космос «на многие порядки менее эффективен в вычислениях», чем мозг. Поэтому, если бы Вселенная и была мозгом, она была бы невероятно медленной и неэффективной. Аналогия остаётся лишь интересной метафорой, и её не следует понимать буквально.

Компьютерная симуляция крупномасштабной структуры Вселенной

От безумства к реальности

Все эти «безумные» теории, от голограммы до космического мозга, рождаются из серьёзных научных вопросов и попыток объяснить загадки мира. Их объединяет одна большая проблема — трудность или даже невозможность прямой экспериментальной проверки гипотез на данном этапе развития технологий.

Все четыре рассмотренные выше теории — очень спорные и, возможно, ни одна из них не верна. Однако их изучение заставляет учёных искать новые подходы, совершенствовать инструменты наблюдения и расширять границы знаний. Ведь многие открытия происходит на самом переднем крае науки, где воображение может переплетаться с реальностью и в итоге помогает приблизиться к истине.