Почему современные обезьяны не становятся людьми: как на самом деле работает эволюция

В фильме «Планета обезьян» 2011 года лекарство от болезни Альцгеймера случайно увеличивает интеллект обезьян до уровня людей, превращая их в доминирующий на Земле вид. Несмотря на то, что этот фильм — чистая фантастика, он заставляет задуматься, почему современные обезьяны за миллионы лет эволюции рядом с людьми так и не обрели схожий уровень интеллекта? РАссказываем, что на самом деле связывает человека с приматами и могут ли обезьяны в далёком будущем «потеснить» человечество.

Люди — не потомки шимпанзе

Человек и шимпанзе — это «сестринские таксоны», что означает их самое близкое по современным меркам родство. Их ближайший общий предок не был ни человеком, ни шимпанзе в нынешнем виде и жил порядка 6-7 миллионов лет назад. Ископаемые останки показывают, что этот предок, вероятно, имел больше общих черт с современными шимпанзе, например, схожий размер мозга и выступающую челюсть.

Анализ ДНК показывает, что эволюционные пути человека и шимпанзе разошлись примерно 6–8 миллионов лет назад. Некоторые оценки, использующие разные методы калибровки, расширяют этот диапазон от 7 до 13 миллионов лет назад. Генетическое различие между человеком и шимпанзе составляет до 4–5% при учёте всех замен, вставок и дупликаций генов. Эта разница меньше, чем с гориллами или орангутангами, что убедительно помещает шимпанзе в семью человекообразных обезьян.

Такое, казалось бы, небольшое генетическое различие привело к поразительной разнице во внешнем виде и способностях. Это говорит о том, что важны были не просто мутации, а их качество и расположение, особенно изменения в генах, которые управляют развитием и работой мозга.

Как работает эволюция

Эволюция — это сложный процесс, которым управляют несколько механизмов. Ключевых элементов три: случайные мутации, естественный отбор и адаптация.

- Случайные мутации. Это изменения в последовательности ДНК, которые служат главным источником генетического разнообразия. Важнейший аспект мутаций — их случайность по отношению к пользе. Они не возникают потому, что нужны организму, или в ответ на требования среды.

- Естественный отбор. Это основной механизм, который объясняет, как виды приспосабливаются к среде. Он действует как «фильтр», благоприятствуя особям, чьи случайные мутации оказались полезными в конкретных условиях. Такие организмы с большей вероятностью выживают, размножаются и передают свои гены следующему поколению.

- Адаптация. Это полезный признак, который со временем закрепляется и распространяется в популяции благодаря естественному отбору.

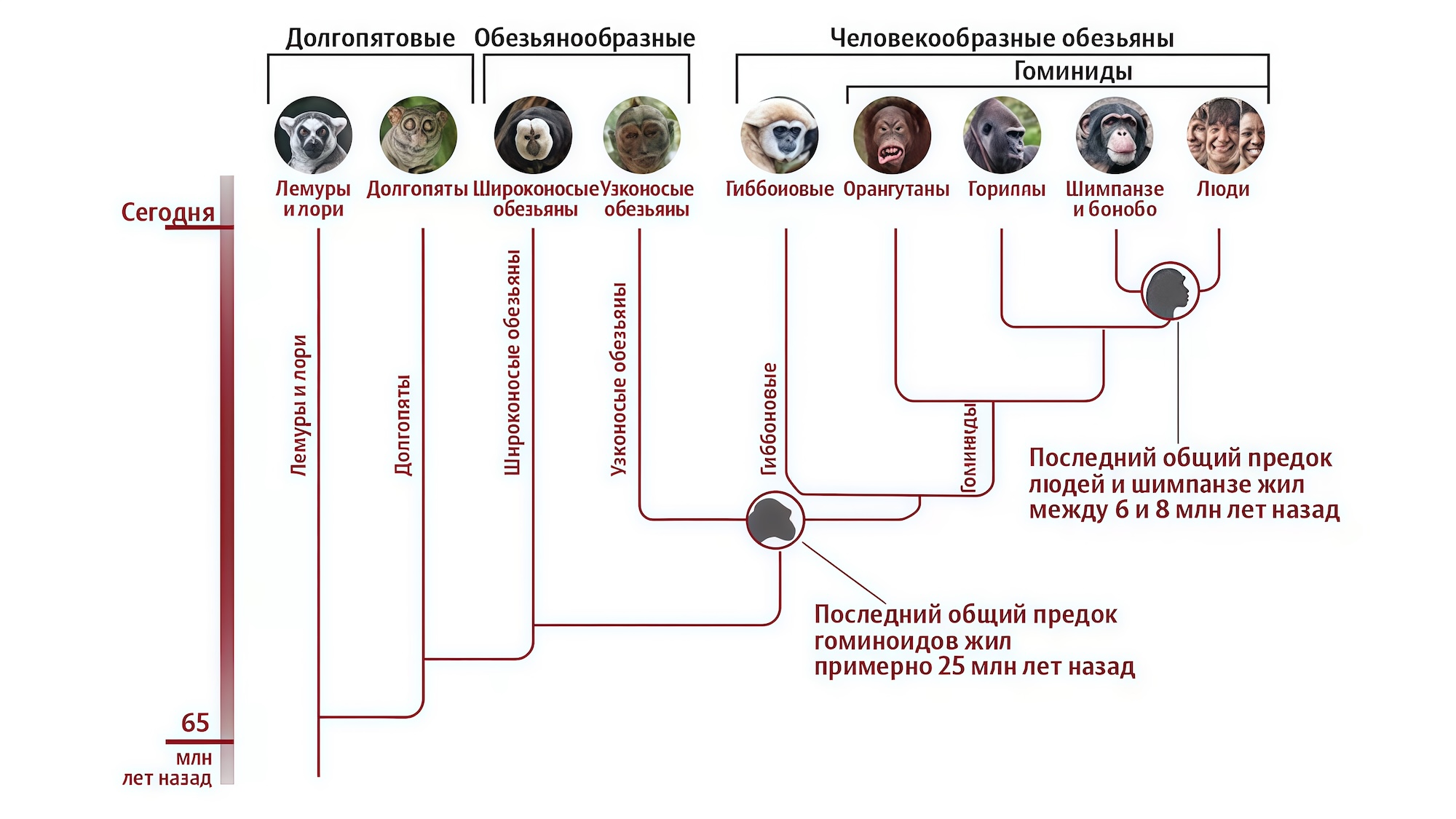

Эволюционное древо приматов

Мутации предоставляют «сырьё» для эволюции, а естественный отбор «отсеивает» и сохраняет те изменения, которые повышают приспособленность. Этот процесс сильно зависит от контекста: мутация, полезная в одной среде, может быть вредной или нейтральной в другой. Именно эта зависимость объясняет, почему близкородственные виды, столкнувшись с разным давлением среды, пошли по совершенно разным путям.

Разные условия — разные пути

Общий предок человека и шимпанзе, скорее всего, жил в лесу. Однако в конце миоцена климат в Африке стал холоднее и суше, что привело к расширению открытых пространств — саванн. Этот сдвиг создал новые вызовы и возможности, которые направили две линии по разным эволюционным траекториям.

Предки людей

Переход предков человека в саванну стал ключевым моментом эволюции человека.

- Прямохождение. «Гипотеза саванны» предполагает, что ходьба на двух ногах (прямохождение) развилась как адаптация к жизни на открытой местности. Это позволяло осматривать высокие травы в поисках хищников, освобождало руки для переноски предметов и использования орудий, а также помогало лучше регулировать температуру тела. Более новые данные показывают, что ранние гоминины ещё умели лазать по деревьям. Это значит, что переход к прямохождению проходил постепенно в смешанной среде из лесов и лугов.

- Использование орудий и изменение диеты. Освобождение рук стало важнейшим условием для развития сложных орудий. Древнейшие каменные орудия датируются возрастом 3,3 миллиона лет. Они использовались для разделки туш, дробления орехов и извлечения костного мозга. Диета сместилась в сторону «экстрактивного фуражирования» — добычи питательных корней и клубней, а также потребления мяса. Мясо обеспечивало критически важные вещества, необходимые для роста мозга.

- Рост мозга (энцефализация). Человеческий мозг значительно крупнее мозга шимпанзе. Его увеличение тесно связано с изменениями в диете и сложностью добычи пищи. Это создало мощную синергетическую петлю обратной связи: прямохождение освободило руки для орудий — орудия позволили добывать более питательную пищу — богатый рацион дал энергию для роста мозга — крупный мозг позволил создавать более сложные орудия и социальные структуры.

Предки шимпанзе

В то время как предки людей осваивали саванну, линия шимпанзе продолжала развиваться в лесных и лесостепных средах. Их эволюция была направлена на совершенствование адаптаций, подходящих для древесного образа жизни, таких как сильные руки для лазания и ходьба на костяшках пальцев. Их диета осталась преимущественно фруктовой, хотя они всеядны и дополняют её листьями, насекомыми, а иногда и мелкими млекопитающими. Они также используют простые орудия, например палки для добычи мёда и термитов или камни для раскалывания орехов.

Обыкновенный шимпанзе (слева) и бонобо (справа)

Эволюционный путь шимпанзе — это не «остановившаяся» версия человеческой эволюции, а отдельная и столь же успешная адаптация к своей среде.

Может ли интеллект обезьяны когда-нибудь развиться до уровня человека

Эволюция не имеет цели. Это слепой, ненаправленный процесс, движимый случайными мутациями и естественным отбором, а не целенаправленное движение к предопределённой «вершине», такой как человеческий интеллект. Умственное развитие людей — это случайный результат условий среды и генетики, а не неизбежная цель эволюции.

«Разумность» человеческого типа — это не вершина эволюции, а лишь одна из множества успешных стратегий выживания. И человеческая, и шимпанзеобразная линии претерпели примерно одинаковый объём эволюционных изменений с момента их разделения. Разница заключается в типах этих изменений: в человеческой линии они чаще были связаны с регуляцией генов и развитием мозга.

Шимпанзе обладают собственным уровнем познания, который успешен для их экологической ниши. Они не эволюционировали в сторону человеческого интеллекта, потому что их путь был оптимизирован для их собственной среды и стратегий выживания.

В итоге

Представление о том, что современная обезьяна однажды «превратится» в человека, похоже на сюжет из фантастического романа, но никак не отражает реальной истории жизни на Земле. На самом деле люди и шимпанзе — «соседи по эволюционному дереву». Миллионы лет назад их общие предки обосновались в различных экосистемах, и случайные генетические изменения и естественный отбор привели к формированию двух совершенно разных наборов черт и навыков.

Эволюция — не гонка с финишной ленточкой, а бесконечная череда приспособлений к окружающим условиям. Разум человека и ловкость шимпанзе — лишь примеры альтернативных решений одной задачи: выжить и размножиться. Обе линии прошли долгий путь изменений, которые позволили им адаптироваться к своей нише.