Как работает атомная электростанция: подробный разбор

Атомные электростанции (АЭС) генерируют примерно 10% всей электроэнергии в мире, и каждый год производимое ими количество электричества стабильно растёт. Деление атомных ядер считается одним из самых чистых источников энергии, однако аварии на Чернобыльской АЭС и «Фукусима-1» вызывают серьёзные опасения насчёт безопасности АЭС. Рассказываем, как работают эти станции и почему современные конструкции АЭС намного безопаснее старых.

Сердце станции — ядерный реактор

Центральный элемент любой АЭС — это ядерный реактор. Именно здесь происходит контролируемая цепная реакция, которая создаёт тепло. Это тепло затем используется для производства пара, который вращает турбины и генераторы, вырабатывающие электричество.

Топливо: урановые таблетки, ТВЭЛы и ТВС

Работа реактора начинается с топлива, которое проходит несколько этапов подготовки.

- Урановые таблетки. Это небольшие керамические цилиндры из диоксида урана (UO2) размером примерно с напёрсток. Каждая такая таблетка весит около 5 граммов, но содержит столько же энергии, сколько тонна угля.

- ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы). Урановые таблетки плотно укладывают в длинные, тонкостенные трубки из циркониевого сплава — циркалоя. Получается тепловыделяющий элемент, или ТВЭЛ. Его герметичная оболочка — это второй барьер безопасности, который не даёт топливу контактировать с теплоносителем (водой) в реакторе.

- ТВС (тепловыделяющие сборки). ТВЭЛы объединяют в прочные кассеты, которые называются тепловыделяющими сборками, или ТВС. В активной зоне современного реактора могут находиться сотни таких сборок, содержащих в общей сложности от 10 до 18 миллионов урановых таблеток.

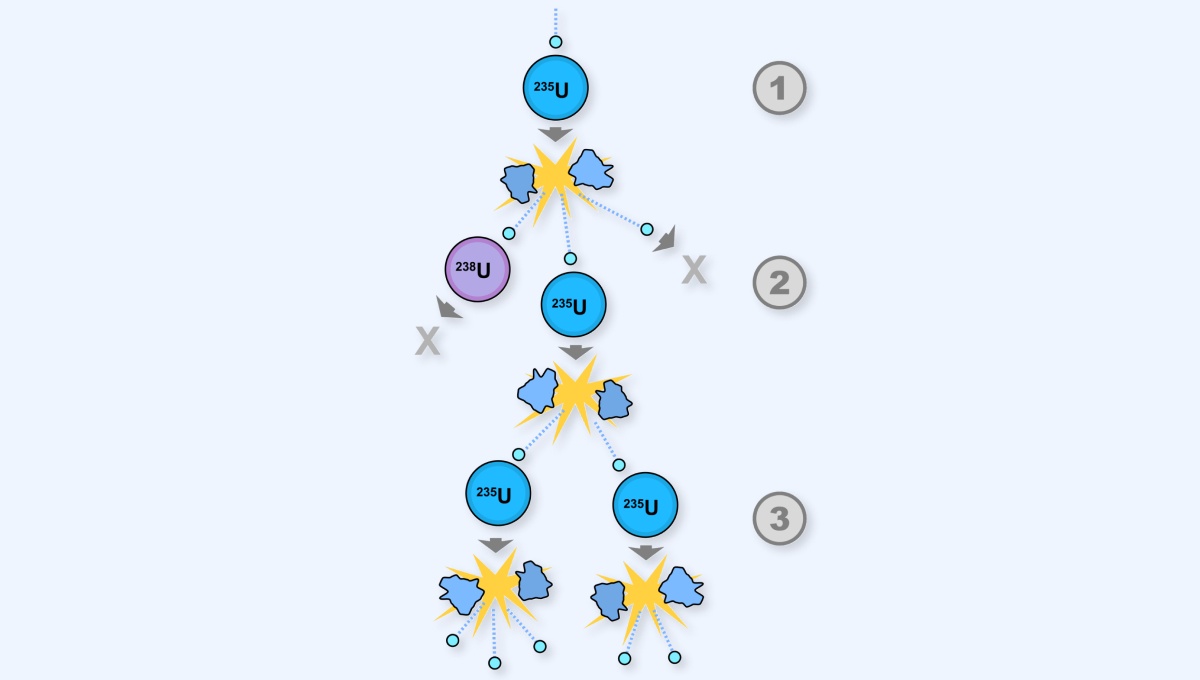

Цепная реакция: что это и как происходит

В основе работы реактора лежит цепная реакция деления. Когда ядро атома урана-235 поглощает летящий нейтрон, оно становится нестабильным и почти мгновенно распадается на два более лёгких элемента. При этом высвобождается огромное количество энергии в виде тепла, а также два-три новых нейтрона.

Эти новые нейтроны, в свою очередь, сталкиваются с соседними атомами урана, вызывая их деление и высвобождая ещё больше нейтронов. Процесс лавинообразно нарастает, но при этом остаётся управляемым. Главная задача — поддерживать реакцию на стабильном уровне, чтобы в среднем только один нейтрон от каждого деления вызывал следующее. Именно это тепло и является источником энергии АЭС.

Схема цепной реакции, инициированной нейтронами

Управление реакцией: замедлитель и управляющие стержни

Чтобы цепная реакция была эффективной и безопасной, её нужно точно контролировать. Для этого используют два ключевых элемента: замедлитель и управляющие стержни.

- Замедлитель. Нейтроны, которые выделяются при делении, слишком быстрые. Чтобы они с большей вероятностью вызвали деление следующих ядер урана, их нужно замедлить. Эту функцию выполняет замедлитель. В большинстве реакторов в мире в качестве замедлителя используется обычная вода.

- Управляющие стержни. Они нужны для точного контроля мощности реактора. Стержни делают из материалов, которые хорошо поглощают нейтроны, например из бора или кадмия. Когда стержни вводят в активную зону, они поглощают часть нейтронов, и реакция замедляется. Если стержни выдвигают, нейтронов становится больше, и мощность растёт. При полной остановке реактора стержни вводятся в активную зону целиком, прекращая цепную реакцию.

Реакторный зал АЭС

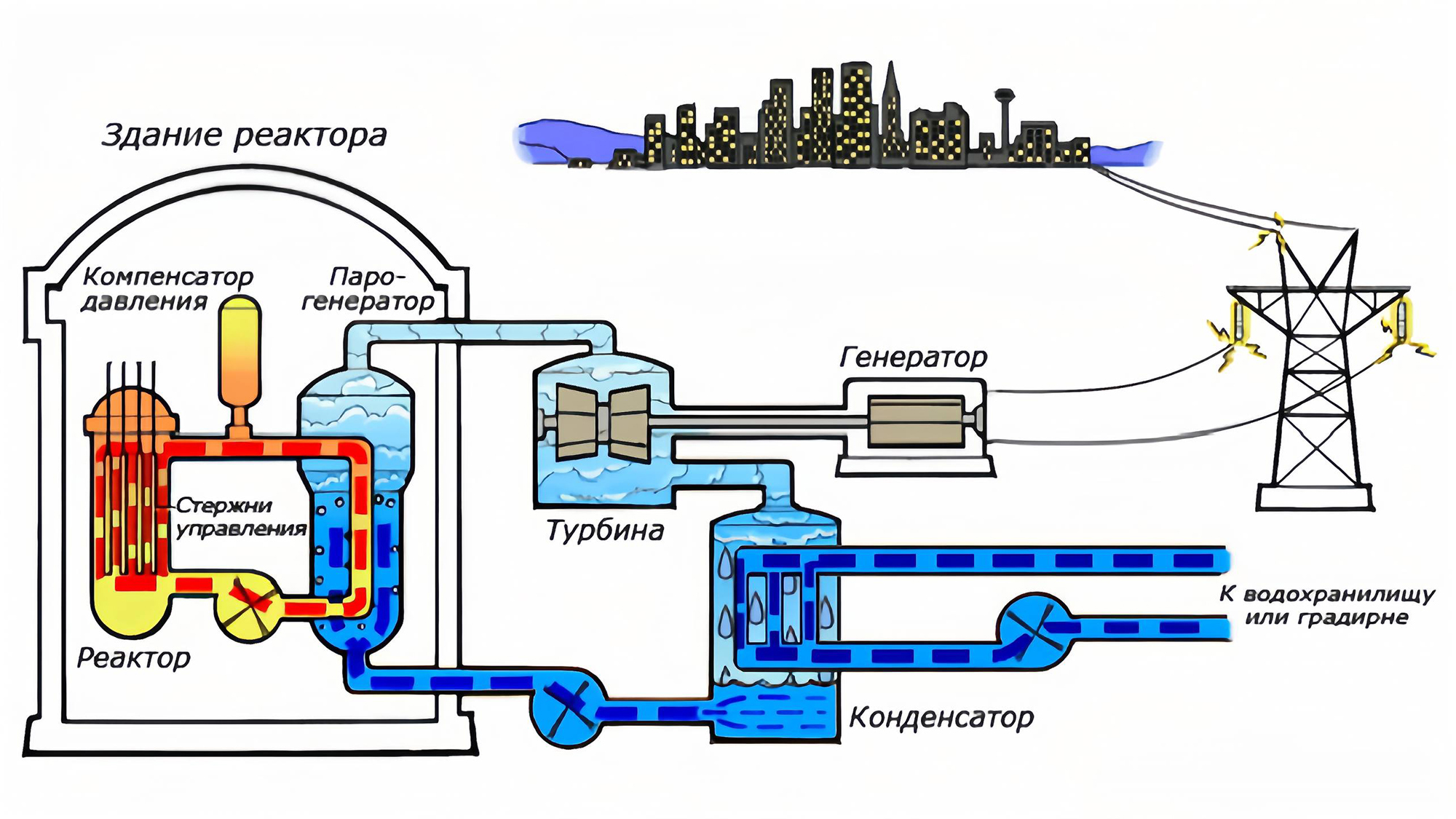

Три контура станции

Для преобразования тепла в электричество на АЭС используется трёхконтурная система. Она нужна, чтобы надёжно изолировать радиоактивные вещества от окружающей среды.

Первый контур

Это замкнутая система, где теплоноситель — чаще всего вода — циркулирует через активную зону реактора. Вода нагревается от ТВЭЛов до температуры около 300°C, при этом оставаясь жидкой за счёт высокого давления.

Эта горячая вода поступает в теплообменник — парогенератор, где передаёт своё тепло воде из второго контура. Вода первого контура радиоактивна, поэтому он полностью изолирован и находится внутри прочной гермооболочки.

Второй контур

В парогенераторе горячая вода из первого контура нагревает воду второго контура, но не смешивается с ней. От этого нагрева вода во втором контуре превращается в пар. Этот пар нерадиоактивен, поэтому его называют «чистым».

Разделение контуров — ключевой принцип безопасности, который не даёт ионизирующему излучению попасть в турбинный зал и на остальное оборудование станции.

Турбина, генератор и третий контур

Чистый пар из второго контура под высоким давлением подаётся на лопасти огромной турбины и вращает её. Турбина соединена валом с электрогенератором, который, вращаясь, вырабатывает электрический ток по тому же принципу, что и обычная динамо-машина. Эта часть АЭС ничем не отличается от любой другой тепловой электростанции.

Упрощённая схема работы атомной электростанции на двухконтурном водо-водяном энергетическом реакторе

После прохождения через турбину пар теряет давление и его нужно охладить, чтобы он снова стал водой и вернулся во второй контур. Эту задачу выполняет третий контур. В конденсаторе вода из третьего контура охлаждает пар, и он превращается в жидкость. Вода третьего контура при этом нагревается, и её нужно охладить. Именно для этого и нужны знаменитые градирни — огромные башни, в которых горячая вода охлаждается потоком воздуха.

«Матрёшка» безопасности

Безопасность АЭС основана на принципе «защиты в глубину» — это многоуровневая система последовательных барьеров, похожая на матрёшку. Если один барьер будет повреждён, его функцию выполнит следующий.

Физические барьеры

Современные АЭС имеют четыре физических барьера:

- Топливная таблетка. Сама керамическая структура топлива надёжно удерживает внутри себя большинство радиоактивных продуктов деления.

- Оболочка ТВЭЛа. Герметичная трубка из циркониевого сплава изолирует топливо от воды первого контура.

- Корпус реактора. Это прочный стальной сосуд с толщиной стенок около 30 см, в котором находятся вся активная зона и радиоактивный теплоноситель. Он способен выдержать давление более 160 атмосфер и температуру выше 300°C.

- Гермооболочка (контейнмент). Массивное здание из железобетона со стенами толщиной около метра. Оно окружает весь первый контур и способно выдержать не только внутренние аварии, но и внешние воздействия, например падение самолёта.

Активные и пассивные системы безопасности

Помимо физических барьеров, станция оснащена сложными системами безопасности.

Активные системы, такие как насосы, питаются от электричества и контролируются операторами.

Пассивные системы работают автоматически, подчиняясь законам физики, и не требуют вмешательства человека или внешнего питания. Например, в случае обесточивания станции стержни аварийной защиты под собственным весом упадут в активную зону и заглушат реакцию. Системы аварийного охлаждения способны работать даже при полном отключении электричества, обеспечивая отвод тепла от реактора за счёт естественной циркуляции воды.

Градирни АЭС

В итоге

Безопасность — приоритет в атомной энергетике. Она достигается за счет принципа «защиты в глубину», надёжного проектирования, качественных компонентов и строгой культуры безопасности.

Атомная энергетика продолжает развиваться — появляются новые технологии, такие как малые модульные реакторы (ММР), способные дополнять возобновляемые источники энергии. Несмотря на имеющиеся риски, атомная энергетика остаётся одним из самых чистых и перспективных источников энергии — АЭС способны стабильно работать десятки лет и не зависят от внешних условий. Тем не менее ждать повсеместного строительства таких станций не стоит — создавать их очень дорого и довольно долго, поэтому далеко не каждая страна может позволить себе такой источник энергии.