Летающий танк и атомный самолёт: 5 провальных проектов советских инженеров

История советских технологий полна грандиозных и амбициозных проектов. В эпоху холодной войны и идеологического противостояния технологические прорывы были не просто способом улучшить жизнь, но и мощным инструментом пропаганды, призванным доказать превосходство коммунистического строя. Такой подход стал причиной появления проектов, которые, несмотря на свою смелость, были обречены на провал. Расскажем о пяти таких проектах, которые так и не взлетели — в прямом и переносном смысле.

Межпланетная станция «Циолковский»

В конце 1980-х годов в СССР родилась одна из самых амбициозных идей в истории исследования космоса — проект «Циолковский». Его главной целью было изучение Солнца и околосолнечного пространства с беспрецедентно близкого расстояния. Для этого планировалось создать автоматическую межпланетную станцию, которая должна была сначала совершить гравитационный манёвр у Юпитера, а затем отправиться к нашей звезде. Проект также должен был заложить основу для будущих полётов к дальним планетам, таким как Уран и Сатурн, с использованием той же универсальной платформы.

Что сделали?

Проект «Циолковский» был тщательно проработан, но так и не вышел за рамки эскизов и макетов. Конструкция станции предполагала модульный принцип и состояла из трёх основных частей.

- Траекторный модуль — основной «корпус» аппарата, силовым элементом которого служила огромная параболическая антенна диаметром 3,2 метра для сверхдальней связи. Энергию для десятилетнего полёта должны были обеспечивать радиоизотопные источники питания (РИТЭГи).

- Солнечный зонд «ЮС» («Юпитер-Солнце») — автономный исследовательский аппарат массой около 460 кг в форме «летающей тарелки», защищённый специальными тепловыми экранами. Он должен был отделиться от основного модуля и самостоятельно сблизиться с Солнцем.

- Двигательная установка, позаимствованная у станций «Фобос», предназначалась для финального разгона.

Траектория полёта также была тщательно продумана. Аппарат планировалось запустить с помощью ракеты «Протон-К». Вместо того чтобы напрямую тормозить у Солнца, что потребовало бы огромного количества топлива, станция должна была долететь до Юпитера. Мощное притяжение планеты-гиганта сработало бы как «гравитационная праща», которая «перевернула» бы траекторию зонда и придала ему импульс для полёта к Солнцу. При сближении со звездой скорость аппарата могла достигать 300 км/с.

Почему провалился?

Проект «Циолковский» стал жертвой исторических перемен. Несмотря на детальную проработку, он так и не получил необходимого финансирования к концу 1988 года, так как приоритеты сместились в сторону марсианских программ. А после распада СССР и последовавшего за этим катастрофического дефицита средств в начале 1990-х годов проекты по исследованию дальнего космоса были фактически свёрнуты.

В 1990-е годы была предпринята попытка возродить идею в рамках совместного российско-американского проекта «Огонь и лёд» (Fire and Ice), но и она не была реализована из-за финансового кризиса в России. Примечательно, что американская часть этой концепции в итоге воплотилась в виде солнечного зонда Parker Solar Probe.

«Летающий танк» А-40

В разгар Великой Отечественной войны, в 1940-х годах, советское командование искало способ доставлять бронетехнику по воздуху для поддержки партизан и десантников. Идея была в том, чтобы оснастить лёгкий танк планером, который буксировал бы самолёт. Отцепившись, танк мог бы спланировать прямо на поле боя, сбросить крылья и немедленно вступить в бой.

Что сделали?

Авиаконструктор Олег Антонов всего за несколько месяцев разработал проект в условиях строгой секретности. За основу взяли лёгкий танк Т-60. Чтобы максимально его облегчить, с машины сняли вооружение, боеприпасы, фары и почти всё топливо, уменьшив вес примерно на две тонны. На танк установили огромные деревянные бипланные крылья и хвостовую балку. Экипаж должен был управлять планером прямо из танка с помощью специальных рычагов.

А-40 в полёте

Почему провалился?

Единственный испытательный полёт состоялся в 1942 году. В качестве буксировщика использовали тяжёлый бомбардировщик ТБ-3. Однако из-за огромного аэродинамического сопротивления летающего танка двигатели самолёта начали перегреваться, и пилоту пришлось преждевременно отцепить планер. Лётчик-испытатель Сергей Анохин сумел безопасно посадить машину, после чего отсоединил крылья и своим ходом вернулся на базу. Несмотря на удачное приземление, проект признали неработоспособным, так как в стране просто не было достаточно мощных самолётов для его буксировки.

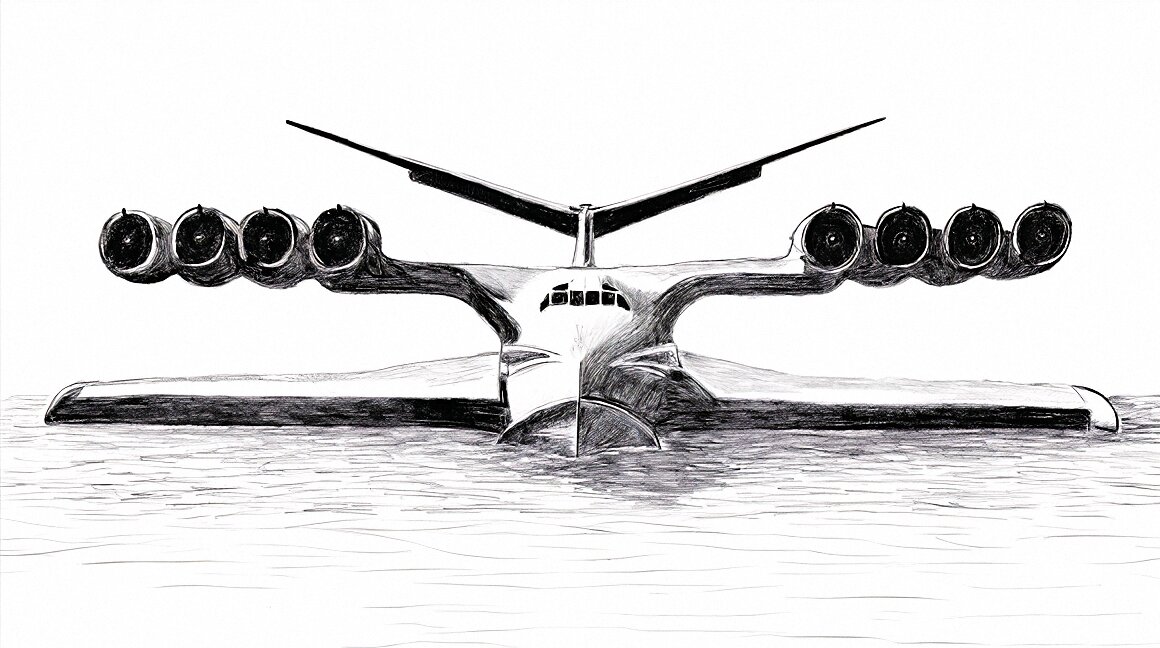

Экраноплан «Каспийский монстр»

В 1960-х годах в СССР разработали экспериментальное транспортное средство — гибрид корабля и самолёта, известный на Западе как «Каспийский монстр». Его официальное название — Корабль-макет или просто КМ. Идея заключалась в том, чтобы аппарат двигался с огромной скоростью на высоте всего 5–10 метров над водой, используя так называемый экранный эффект — увеличение подъёмной силы при полёте вблизи экранирующей поверхности. Одним из ключевых преимуществ такого экраноплана было то, что он был бы невидим для большинства радаров, что делало его идеальным средством для скрытной переброски войск и грузов.

Что сделали?

Проект разработали под руководством Ростислава Алексеева. Построенный в 1966 году КМ стал самым большим и тяжёлым летательным аппаратом в мире и удерживал этот рекорд до 1988 года, после чего его сместил самолёт Ан-225 «Мрия». Размеры «Каспийского монстра» поражали: длина 92 метра и взлётный вес 544 тонны. В движение его приводили десять турбореактивных двигателей. Максимальная скорость достигала 500 км/ч.

Рисунок «Каспийского монстра»

Почему не пошёл в серию?

КМ проходил испытания на Каспийском море до 1980 года, пока не потерпел крушение из-за ошибки пилота. Хотя никто не погиб, аппарат получил повреждения и затонул, так как попыток его спасти не предпринималось. Но главная причина провала была в другом: экраноплан мог летать только над спокойной поверхностью. Даже незначительное волнение на море делало его эксплуатацию невозможной, а набрать высоту, чтобы облететь непогоду, он не мог. Проект, ставший чудом инженерной мысли, оказался непрактичным в реальных условиях.

Атомный самолёт Ту-119

В разгар холодной войны и СССР, и США мечтали о бомбардировщике с ядерным двигателем. Такой самолёт мог бы находиться в воздухе неделями или даже месяцами, не нуждаясь в дозаправке, и обеспечивать постоянное патрулирование. Это делало бы его практически неуязвимым для первого удара противника.

Что сделали?

В 1955 году в Советском Союзе начали разработку такого самолёта на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Летательный аппарат получил название Ту-95ЛАЛ (Летающая атомная лаборатория), а в будущем на его основе планировали создать полноценный бомбардировщик Ту-119. В бомбовый отсек установили ядерный реактор. С 1961 года было выполнено около 40 полётов, но их целью было не использование реактора для тяги, а изучение его воздействия на экипаж и оборудование и проверка эффективности радиационной защиты.

Ту-95ЛАЛ

Почему провалился?

Проект свернули к 1969 году по тем же причинам, что и аналогичную американскую программу. Главным препятствием стала невозможность создать достаточно лёгкую и одновременно эффективную защиту от радиации для экипажа. Кроме того, с появлением межконтинентальных баллистических ракет (МБР) сама идея атомного бомбардировщика потеряла смысл: ракеты были более дешёвым и эффективным средством доставки ядерного оружия.

Трёхроторный вертолёт Ми-32

К началу 1980-х годов конструкторское бюро Миля уже создало гигантский вертолёт В-12, но инженеры пошли дальше. В 1982 году они представили ещё более амбициозный проект — Ми-32. Идея заключалась в создании сверхтяжёлого вертолёта-крана, способного поднимать до 60 тонн груза на внешней подвеске. Такой вертолёт мог бы заменить целые колонны грузовиков в труднодоступных районах.

Что сделали?

Проект был настоящим полётом инженерной фантазии. Концепт представлял собой машину с тремя несущими винтами, расположенными по углам равностороннего треугольника. Каждая из трёх гондол несла по два двигателя, что давало суммарную мощность в 60 000 лошадиных сил. Расчётная взлётная масса вертолёта составляла 146 тонн. Несмотря на то, что проект вызвал большой энтузиазм, он так и не вышел за рамки чертежей.

Модель МИ-32 в рабочем кабинете М.Л. Миля

Почему провалился?

Ми-32 пал жертвой экономической и практической нецелесообразности. Его конструкция с тремя роторами и шестью двигателями была невероятно сложной и требовала создания новой промышленной базы и огромных ресурсов. К началу 1980-х экономика СССР уже испытывала трудности, и такой проект сочли излишней роскошью. Использование двух уже существующих вертолётов Ми-26 для тех же задач было гораздо дешевле и прагматичнее. В итоге не было построено ни одного прототипа.

В итоге

Неудачи всех этих амбициозных проектов были не случайностью, а следствием системных факторов. От аппарата «Циолковский» до «бумажного» вертолёта Ми-32 — все они являются свидетельствами эпохи, когда идеологические амбиции и политические директивы преобладали над прагматизмом и экономической логикой. Культура секретности мешала учиться на ошибках, а ставка на «чудо-оружие» порождала технологически сложные, но непрактичные решения.

В конечном счёте эти проекты провалились, столкнувшись с законами физики, как А-40, универсальными технологическими ограничениями, как Ту-119, или экономическими трудностями государства, как Ми-32. И всё же их смелость и инженерный размах остаются свидетельством того, на что способна мысль, не ограниченная финансовыми рамками.