Дамасская сталь: как средневековые кузнецы делали мечи, секрет которых утерян

Легенды о дамасской стали известны веками. Говорили, что эти клинки могли разрезать в воздухе шёлковый платок, легко рубили гвозди и даже мечи противников, никогда не теряя своей остроты. Долгое время секрет этой невероятной стали считался утерянным. Современная наука смогла не только разгадать, в чём был фокус, но и объяснить, почему эта технология исчезла.

«Настоящий» дамаск против «сварки»

Прежде всего, важно разобраться в терминах. То, что сегодня в магазинах чаще всего называют «дамасской сталью», на самом деле является сварным дамаском. Это композитный материал, который кузнецы создают, беря несколько заготовок из разных сортов стали и железа. Они сваривают их вместе, складывают, снова проковывают, скручивают и повторяют процесс много раз. В результате на поверхности появляется красивый «водянистый» узор, который возникает на границах этих сваренных слоёв. Это древняя технология, но она не является утерянным секретом.

Настоящая дамасская сталь, исторически известная как булат или вутц, — это совсем другое. Это не сварная, а литая сталь. Её получали на Ближнем Востоке, но ковали из особых слитков, которые привозили из Южной Азии, в основном из Индии и Шри-Ланки.

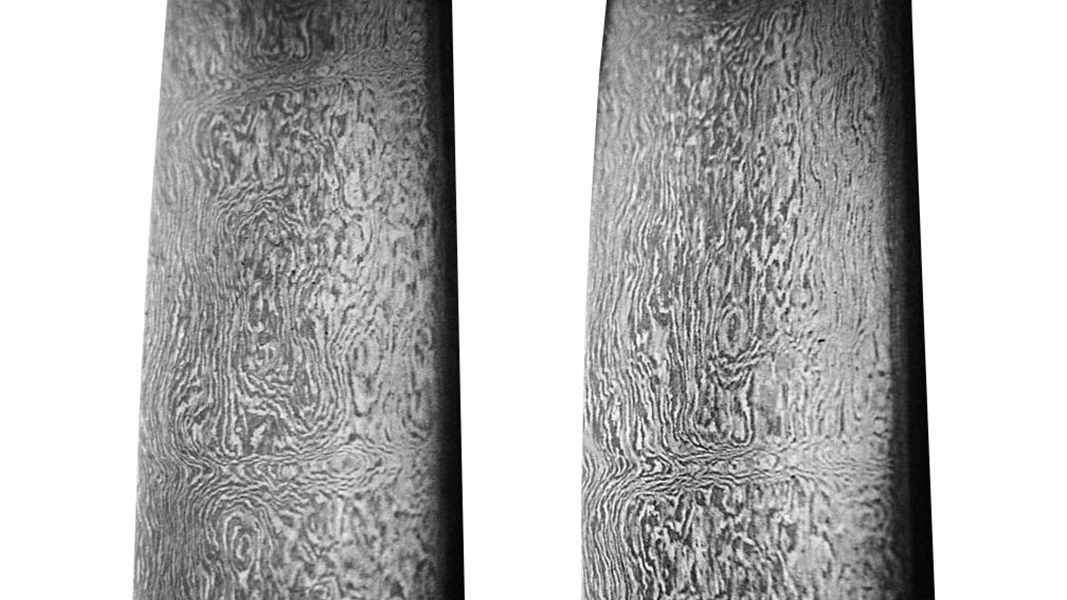

Клинок из дамасской стали

Уникальность вутца в том, что его узор не создавался физическим складыванием слоёв. Он был внутренним свойством самого металла. Этот узор появлялся в результате разделения карбида железа во время очень медленного остывания слитка в тигле. Особая последующая ковка лишь проявляла и вытягивала узоры.

Секрет клинка: твёрдость и гибкость

Главным свойством булата было сочетание, казалось бы, невозможного: невероятной твёрдости лезвия и высокой гибкости всего клинка. Обычная высокоуглеродистая сталь очень твёрдая, но хрупкая — её можно заточить до бритвенной остроты, но она сломается при сильном ударе.

Булат решал эту проблему, так как по своей сути являлся композитным материалом. Он состоял из двух фаз:

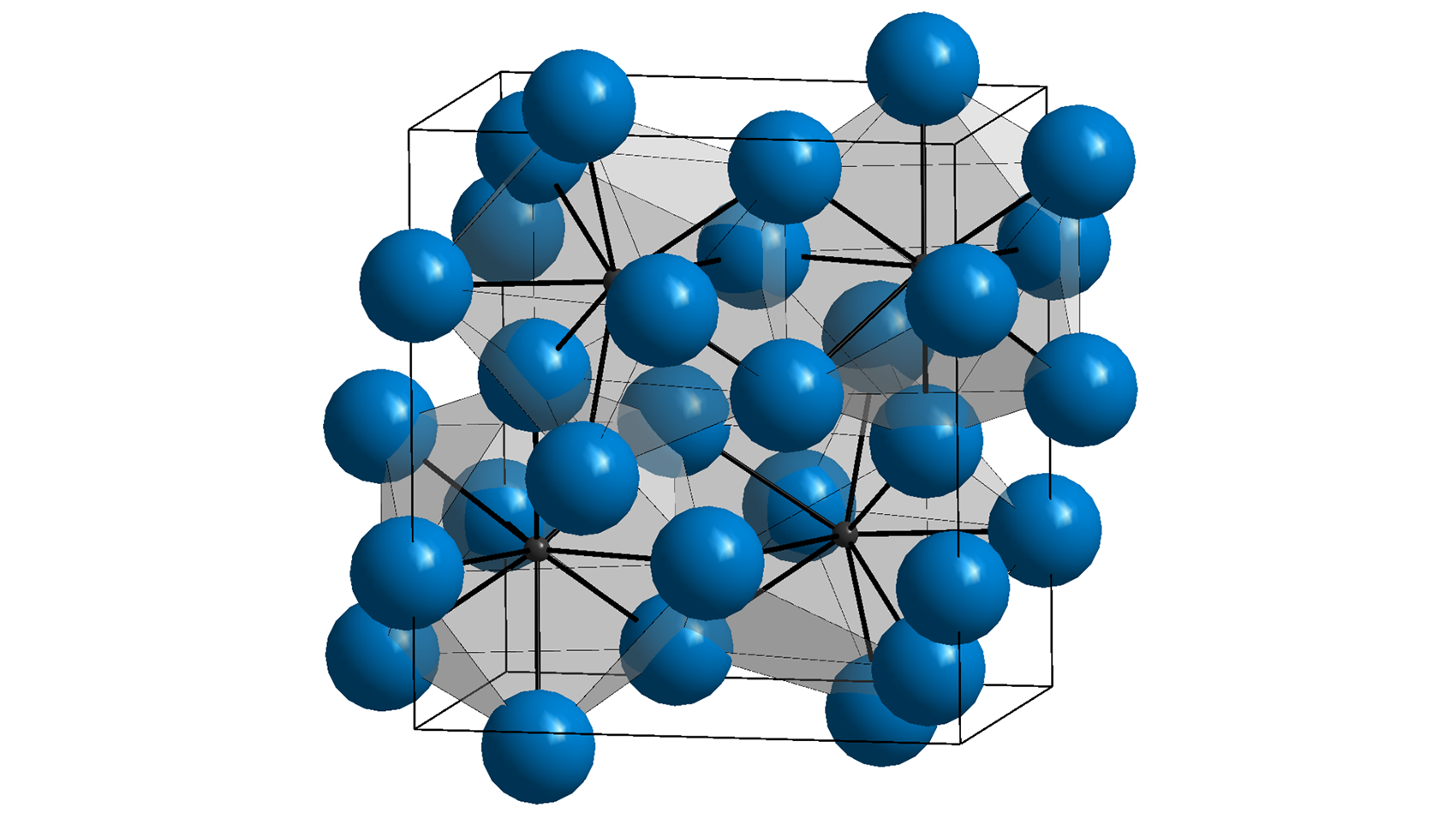

- Твёрдая основа: чрезвычайно твёрдые зёрна и полосы цементита — карбида железа.

- Мягкая матрица: относительно мягкая и вязкая стальная основа — перлит, — в которую эти зёрна были встроены.

Эта структура работала идеально: твёрдые карбиды обеспечивали износостойкость и остроту, а вязкая матрица не давала клинку сломаться и останавливала распространение трещин.

Феномен «микро-пил»

Но как клинок достигал легендарной остроты? Секрет был не только в составе, но и в финальной обработке. После ковки и полировки клинок протравливали кислотой. Кислота действовала на две фазы металла по-разному: она быстрее разъедала более мягкую стальную матрицу и почти не трогала сверхтвёрдые полосы цементита. В результате на самой режущей кромке образовывались зазубрины — «микро-пилы».

Эти микроскопические зубья (размером 50–100 микрон) и обеспечивали рекордную остроту и твёрдость дамасских клинков. Разница в твёрдости была колоссальной: твёрдость выступающих зубьев цементита достигала ~920 HV по Виккерсу, в то время как твёрдость матрицы между ними была почти вдвое ниже — 475 HV. Именно эти «микро-пилы», а не просто гладкая кромка, позволяли клинку так эффективно резать.

Утерянный рецепт: почему секрет исчез?

Исчезновение технологии в XVIII–XIX веках было вызвано совпадением нескольких факторов. Ключевой причиной стало истощение рудников. Технология производства вутца была неразрывно связана с уникальным сырьём — тигельной сталью из определённых регионов Индии.

Эта руда содержала уникальный набор микропримесей, в первую очередь следовые количества ванадия (V) и молибдена (Mo). Сегодня учёные знают, что эти элементы критически важны: они выступают в роли «закрепителей» цементита, помогая ему сформировать правильный узор во время медленного охлаждения и не давая ему стать хрупким.

Кристаллическая решётка цементита

Когда эти конкретные рудники в Индии истощились примерно в XVIII веке, кузнецы потеряли сырьё с нужным химическим составом. Они не знали, что секрет был в долях процента ванадия, и не могли воссоздать материал из другой руды.

Второй причиной стала чрезвычайная сложность самого процесса ковки. Ковать вутц — слиток с высоким содержанием углерода (1,2–2%), — невероятно трудно, так как он очень хрупкий при неправильном нагреве. Процесс требовал от кузнеца высочайшего мастерства и интуиции. Мастера того времени использовали «термоциклирование» — многократный нагрев и медленное охлаждение. Критически важно было не перегреть заготовку, удерживая температуру строго ниже 900 °C. Если сталь нагреть слишком сильно, весь уникальный карбидный узор просто растворится в металле, и клинок будет безвозвратно испорчен.

Этот секрет идеальной температуры и техники ковки не записывался. Он передавался исключительно устно, от мастера к ученику. Когда эта цепочка передачи знаний прервалась, уникальная технология была утеряна.

Нанотехнологии в средневековом клинке?

Долгое время узор и свойства вутца оставались загадкой. Современная наука смогла разгадать этот секрет, но открытие породило новые споры. В 2006 году группа немецких физиков из Дрездена исследовала настоящий булатный клинок под мощным микроскопом. Тогда учёные сообщили об обнаружении в структуре стали клинка углеродных нанотрубок и нанопроволок из цементита.

Эта новость произвела фурор. Возникла гипотеза, что именно эти наноструктуры, сформировавшиеся благодаря уникальному химсоставу вутца и процессу ковки, придавали клинку его невероятную упругость. Появилась даже фраза, что средневековые кузнецы, сами того не зная, были первыми нанотехнологами.

Однако эту гипотезу активно оспаривают в научном сообществе. Другие ведущие металлурги, включая Дж. Д. Верховена, который одним из первых успешно воссоздал вутц, высказали сомнения. Критики утверждают, что структуры, принятые за нанопроволоки, на самом деле являются давно известными морфологическими формами цементита. Более того, даже если нанотрубки там и присутствуют, их влияние на общую прочность и гибкость массивного клинка было бы незначительным. Таким образом, основное научное объяснение свойств булата — это всё же его композитная структура и наличие «микро-пил», а не наноструктуры.

В итоге

Подлинная дамасская сталь — булат — была технологическим чудом своего времени. Для её изготовления было важно всё — от правильного сырья до точно выверенного процесса ковки и температурного режима. Секрет её легендарной остроты кроется в наличии «микро-пил».

Но, несмотря на все свои свойства, сегодняшние промышленные стали превосходят булат по многим параметрам. Тем не менее изучение этого древнего материала может помочь учёным разработать более совершенные материалы.